コーポレート・ファイナンスとは?

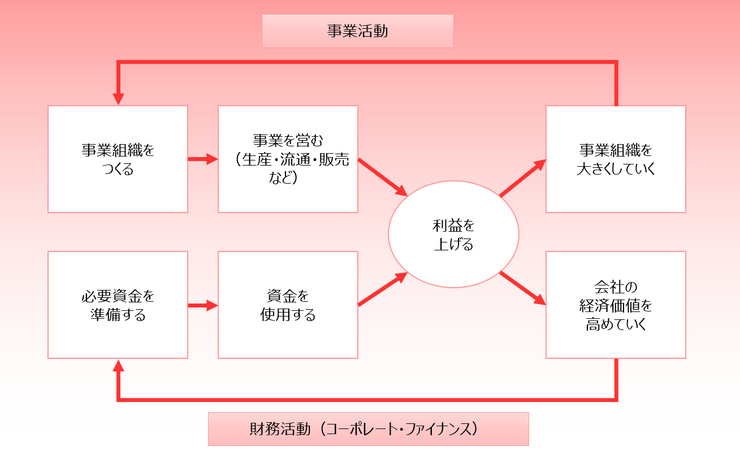

コーポレート・ファイナンスとは、企業の経済的価値を測定し、それを最大化することを目的とした、金銭的な取引に関する諸活動のことです。企業を表側の「人の運動」として見れば、それは事業組織を構築し、社会に役立つ製品をつくり、顧客に販売し、利益を上げていくものです。でも、その裏側では「お金の運動」が必要不可欠です。必要なだけの資金を調達し、適切に使い、利益を上げ、返済をしていく活動があるのです(図)。この企業活動の裏側のお金の運動の法則性を理解し、正しく活動してくための方法を提供するのが、学問としてのコーポレート・ファイナンスです。

図 事業活動と財務活動(コーポレート・ファイナンス)の関係

コーポレート・ファイナンスの歴史は古く、15世紀ヨーロッパでは既に、事業を行うために資金調達を行い、それを返済する…という金融の仕組みが出来上がっていたそうです。

その後、大航海時代の17世紀には大規模な貿易取引が、18世紀には産業革命で機械を使用した大規模生産が始まるなど、人類の経済活動は大規模化の一途をたどっていきます。そんな中で、事業に必要となる資金は年々大きなものになり、とても個人では資金を準備できないようになっていきます。そうした必要性に応じて、コーポレート・ファイナンスは着々と発展を遂げていくのです。

事業活動というものの成長と、まさに表裏一体のものとして、財務活動も成長をしてきたのだと言えます。

現代のコーポレート・ファイナンスは、戦後になって数学・経済学の理論が導入されながら学問として体系化されていくとともに、主として米国を中心に先んじて実践されていきました。

コーポレート・ファイナンスは、社会のお金の需給を整える活動

コーポレート・ファイナンスは、1社の資金のフローを整える活動ですが、それが1国全体として実施されたとき、その国のお金の最適配分にも寄与する活動となります。

コーポレート・ファイナンスが実践されれば、企業は自社に必要なだけの資金量を明確にでき、それを調達する方法も身に付けられます。それをどう運用し、どう返済していくのかのやりくりも備わります。また、そこにある経済的リスクも明らかになります。このように、コーポレート・ファイナンスの基本は、1社としてのお金の流れを整えることです。

それが無数の会社で行われたとき、1国の経済全体を俯瞰して捉えたならば、どういう状況になるでしょうか。あくまで理論上の理想状態ではありますが、経済全体で、資金の需要と、資金の供給が明らかになり、それらがマッチングできる状態が達成されることになります。

このような意味で、コーポレート・ファイナンスは、社会のお金の需給を整え、経済の好循環を生み出すための活動であり、学問であるともいえるのです。

コーポレート・ファイナンスで学ぶこと

大学などで開講されるコーポレート・ファイナンスでは、以下のような事項を学ぶことを通じて、企業の財務計画の立て方と、その背後にある理論を学びます。

- 現在価値 企業がいまどれくらいの収益力があるのかの測定法

- 資本コスト さまざまな資金調達法が、企業にどのようなコストを与えるのか

- 投資評価 投資がどのような期待リターンをもたらすのか

- M&Aと企業価値評価 企業価値を測定し、企業売買の方法を学ぶ

- 資金調達 資金調達とはどういう概念であり、どう実施されるべきか

- 株式と負債の違い 主な資金調達法である株式と負債が、どのような違いがあるのか

- 利益分配 利益が上がった時に、それをどう分配すべきか

いずれも、事業活動の背後で必要となるお金の運動の法則性や、その実務のために、大切なものであることがわかるはずです。

会計学との違い

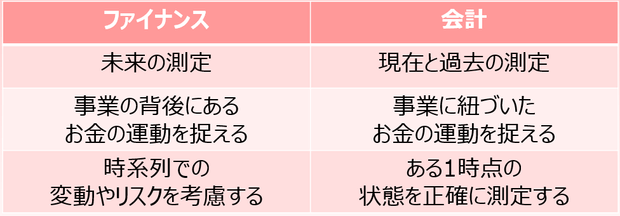

コーポレート・ファイナンスと同様に、企業のお金の動きを扱う学問&活動に「会計」があります。

会計は、会計は日々のお金の動きを正しく把握し、会社の売上はいくらか、費用はいくらか、利益はいくらか、資産はいまどれくらいあるのか…といった「今」を正しく測定し、経営のための指標を導出することが狙いとなります。また、目の前の事業活動とお金の動きとをリンクさせるための仕事だとも言えるでしょう。

一方、コーポレート・ファイナンスは、日本語では「財務」の用語が与えられていますが、長期目線での、会社の「未来」を扱います。概観としてこの事業はどれくらいの金銭的価値があり、そのためにはどのくらいの資金が必要で、そこにはどれくらいのリスクがあるのか…といった、高所・長期目線からの資金計画を扱うのです。

会社経営のためには、その両方が必要です。うっかり、会計さえあればファイナンスはいらない、ファイナンスがあれば会計はいらない…と思いこまないようにしましょう。

経営者はどれくらいコーポレート・ファイナンスを知っている必要がある?

結論から言えば、経営者や上級のマネジャーには、かなりのレベルのコーポレート・ファイナンスの知識が必要です。ソフトバンクグループのオーナー、孫正義さんも、企業経営者にはファンドマネジャー(資金を長期目線で運用する人物)の視座が必要であると述べています。

また、実際、大企業ともなれば、あるレベル以上のマネジャーになるために、研修などでひととおりコーポレート・ファイナンスを学ぶことが必須になっています。現場実務から、次のステージに進むために必須の知識だと言えるでしょう。

とはいえ、経営者・上級マネジャーが、資金調達や資金運用の現場レベルで必要となる理論や実務知識が必要というわけではありません。あくまで、資金運用というもの理論的基礎と、実務の概要を理解しておくことが必要です。その意味でこそ、学問としてのコーポレート・ファイナンスをしっかり学んでおくことが、とても有用になるのです。

APS6-7月講義では基本に忠実なファイナンスが学べます!

APSでは、コーポレート・ファイナンスを、基本に忠実に、やさしく丁寧に、しっかり計算できるところまで教えてくださる能力に提供がある東洋大学・佐々木寿記先生が担当します!カリキュラムは、上記した「学ぶこと」の全てを網羅したものになっています。会社実務の中で生きる、使える理論としてのコーポレート・ファイナンスが、誰もが手に届く価格で学べるのはAPSだけです!ぜひ、この機会を逃さず、経営のために必須の視座「コーポレート・ファイナンス」を学んでください!

(APS学長・中川功一)

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/東京大学 経済学博士

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

-

専門はコーポレートファイナンスであり、特に利益分配政策や企業の現金保有、メインバンク制度などに関する論文を執筆。

詳しい講師紹介はこちら website instagram researchmap J-Global

2011年3月に一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了、名古屋商科大学専任講師、東洋大学専任講師を経て、2019年4月より現職。

コメント