たたき台とは何か

たたき台とは、何かを作り上げていく際の原案や素案のことを指します。本来の意味は、鍛冶屋で刀を作る際に、熱した鉄を載せて叩く台のことを指します。しかし現在では、ビジネスシーンにおいて「とりあえずの案」や「最初の原案」という意味で使われることが一般的になっています。

例えば、新商品の企画書を作る際に、マーケティング担当者が顧客ニーズや競合分析をもとに作成した最初の案が「たたき台」にあたります。あるいは、ウェブデザイナーがクライアントから依頼されたサイトのデザインについて、全体の雰囲気をつかんでもらうために作成する最初のデザイン案なども「たたき台」と呼ばれます。

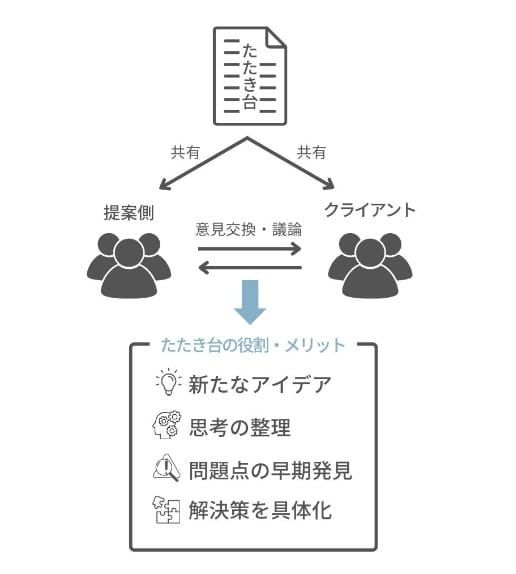

ビジネスシーンにおけるたたき台の役割は大きく3つあります。

- アイデア出しのきっかけになる

たたき台があることで、そこから議論が始まり、建設的な意見交換ができます。関係者全員で一から案を考えるよりも、たたき台をもとに議論を進めた方が効率的です。 - 認識のすり合わせができる

たたき台を提示することで、提案者の考えを具体的に伝えられます。逆に、たたき台を見た関係者は、提案者の考えを理解した上で、自分の意見を述べられます。これにより、認識の違いを早期に発見し、調整できます。 - 完成品へのステップになる

たたき台をブラッシュアップしていくことで、最終的な完成品へとつながります。最初からパーフェクトなものを目指すのではなく、たたき台をたたき台として活用し、何度も修正を重ねていく。この過程が重要なのです。

このように、たたき台は、アイデア出し、コミュニケーション、プロジェクト推進において欠かせないものだと言えます。新人のうちから、たたき台を作る力、そしてたたき台を使って建設的な議論を進める力を身につけておくことが、ビジネスパーソンとして成長するための第一歩になるでしょう。

たたき台の作り方と注意点

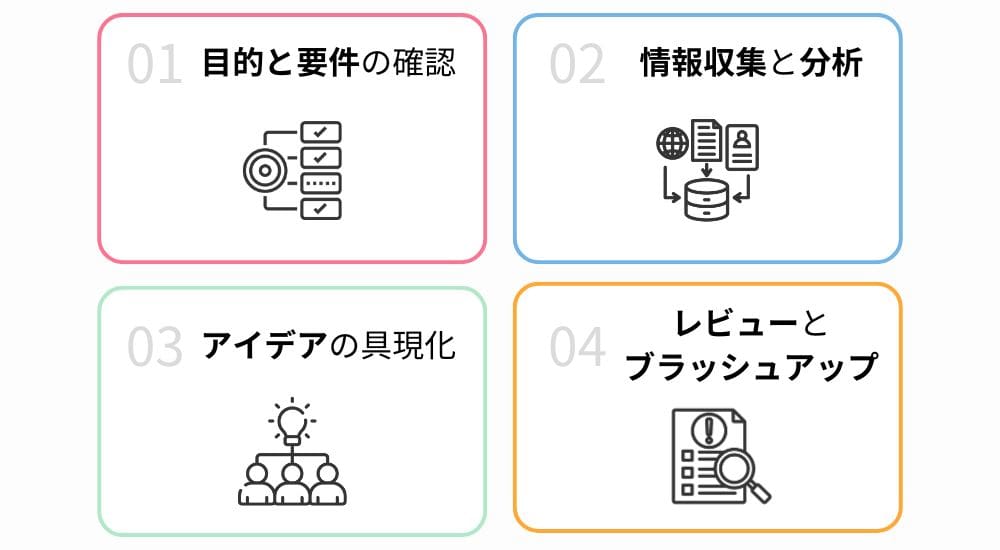

たたき台を作る際の基本的なステップは以下の4つです。

- 目的と要件の確認

まず、たたき台の目的と満たすべき要件を明確にします。依頼者の意図を正しく理解することが重要です。求められているのはラフな原案なのか、ある程度ブラッシュアップした案なのか、依頼者の期待値を確認しましょう。 - 情報収集と分析

たたき台を作るために必要な情報を収集します。過去の類似案件、競合他社の事例、ターゲットとなる顧客の嗜好などを調査・分析します。関連部署への取材やステークホルダーへのヒアリングも有効です。 - アイデアの具現化

集めた情報をもとに、アイデアを具体的な形にしていきます。完璧を目指す必要はありません。むしろ、ラフなスケッチやシンプルな文書でも構いません。ポイントは、自分のアイデアを分かりやすく伝えること。思考の整理と、論点の可視化を心がけましょう。 - レビューとブラッシュアップ

できあがったたたき台を、信頼できる同僚や上司に見てもらいます。客観的な意見をもらうことで、自分では気づかなかった改善点や新たなアイデアが見つかるはずです。もらったフィードバックをもとに、たたき台をブラッシュアップしていきます。

あまり時間をかけすぎず、スピード感を持って進めるのがコツです。たたき台はあくまで議論のスタート地点であり、完成品ではありません。チームの力を借りて、たたき台を磨き上げていくという柔軟な姿勢を持つことが大切です。

たたき台を活用するメリットとデメリット

たたき台を活用することで、チームコミュニケーションの向上や新たなアイデアの創出、課題解決能力の向上など、様々なメリットが期待できます。

たたき台を用意することで、議論の基盤ができあがり、建設的なコミュニケーションが生まれやすくなります。メンバー全員が同じ前提に立って意見交換できるため、アイデアが活発に行き交います。さらに、たたき台をきっかけとして、新たなアイデアが派生的に生まれることも少なくありません。

加えて、たたき台を見ながら議論を重ねていくことで、課題が明確になり、解決策を導き出しやすくなります。たたき台は課題の可視化に役立ち、メンバーの問題意識を共有することにも貢献します。これにより、チームの課題解決能力が向上していくでしょう。

また、たたき台づくりは、担当者の能力アピールの機会でもあります。アイデアを具現化し、チームを巻き込んで議論をリードしていく。そうした行動力や調整力は、高く評価されるはずです。

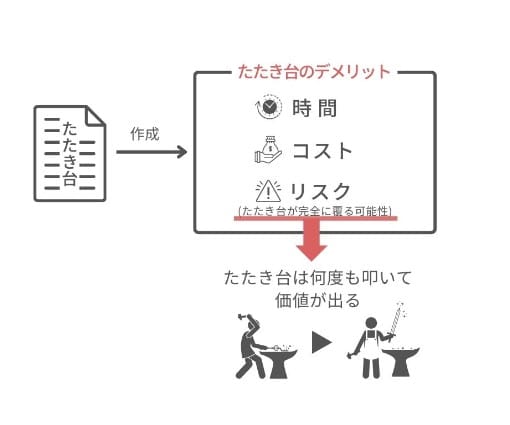

一方、デメリットもあります。

たとえば、たたき台の作成には時間とコストがかかります。一定の工数が必要なだけでなく、議論のための時間も確保しなければなりません。時には「たたき台を準備している余裕はない」というプレッシャーを感じることもあるでしょう。

また、せっかく作ったたたき台が完全に覆されるリスクもあります。思惑通りに議論が進まない場合のショックは小さくありません。

しかし、だからこそ配慮が大切だと思います。

たたき台はあくまで叩くためのもの。何度も叩かれて、初めて価値あるものに生まれ変わります。

それを理解し、建設的な議論を意識的に進めていく。時には「たたき台を叩く」ことで、壊れていく過程も重要だと認識する。だからこそ、本当に価値のあるものが生み出せるのだと信じること。それが、たたき台を活用する醍醐味だと思います。

たたき台の効果的な活用法

たたき台を効果的に活用するためには、単にたたき台を作るだけでなく、それを起点としたコミュニケーションやプロジェクト管理、さらには戦略構築まで視野に入れることが重要です。

- 意見の相違を乗り越えるコミュニケーション

たたき台に対する意見は当然バラバラです。大切なのは、建設的な議論を通じて、よりよいものを作り上げていくこと。意見の相違は、むしろチャンスととらえましょう。

たとえば、デザインのたたき台に対して「もっとシンプルにすべき」「いや、もっと華やかさが必要だ」と意見が割れたとします。そこで、なぜシンプルさが必要と考えるのか、なぜ華やかさが大切なのかを突き詰めていく。お互いの意見の背景にある本質的な目的を理解し合うことで、新たな気づきが生まれます。たたき台は、そうした本音の議論を引き出すきっかけになるのです。 - プロジェクト進行における活用法

プロジェクトの節目節目でたたき台を活用することで、プロジェクトの方向性を確認し、軌道修正することができます。

例えば、新商品開発プロジェクトにおいて、企画書のたたき台、デザインのたたき台、プロモーション案のたたき台など、各フェーズでたたき台を作成・議論することで、プロジェクトの進捗を可視化できます。これにより、問題点の早期発見と対応が可能になり、プロジェクトの成功確率が高まるでしょう。 - ビジネス戦略構築への応用

事業計画立案やM&A、新規事業立ち上げなど、会社の舵取りに関わる重要な意思決定の場面でも、たたき台は活躍します。

経営会議の場に事業計画のたたき台を提示することで、経営陣の意識合わせができます。各部門の長が自部門の視点でたたき台に意見することで、会社全体最適の戦略を練り上げていくことができるのです。

M&Aの際のデューデリジェンスでは、買収先企業の分析のたたき台をもとに議論を重ね、リスクと対策を洗い出していきます。

新規事業立ち上げの際も、事業計画のたたき台から議論を始めることで、事業の実現可能性を多角的に検証できます。 - 成功事例と効果測定方法

たたき台活用の成功事例としては、トヨタ自動車の「カイゼン」の取り組みが有名です。現場の作業員が業務改善案のたたき台を作成し、それをもとに議論を重ねることで、継続的な改善を実現しています。

効果測定としては、たたき台導入前後での会議の回数や時間、アイデア数、プロジェクトの進捗速度、ステークホルダーの満足度などを比較することが考えられます。定性的な評価も重要で、メンバーへのインタビューを通じて、コミュニケーションの質の変化を捉えることも有効でしょう。

たたき台は、ビジネスにおけるコミュニケーションと意思決定を加速させるパワフルなツールです。うまく活用することで、アイデアを形にし、チームの力を最大限に引き出すことができるはずです。ぜひ、たたき台を味方につけて、ビジネスを前進させていってください。

たたき台作成スキル向上のためのアプローチ

たたき台作成能力を高め、それを起点とした生産的な議論を生み出すスキルは、ビジネスパーソンにとって非常に重要な能力と言えます。

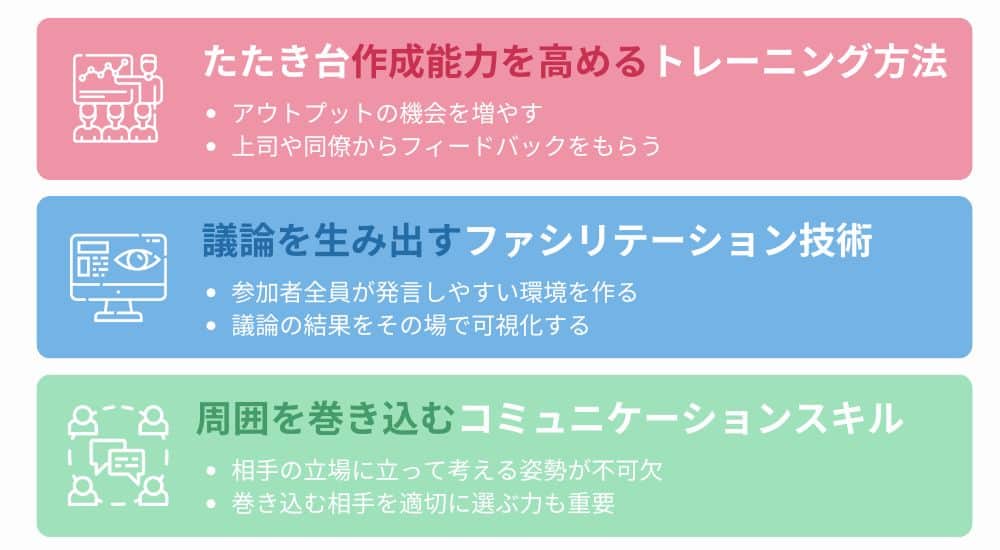

- たたき台作成能力を高めるトレーニング方法

たたき台作成能力を高めるには、アウトプットの機会を増やすことが大切です。日頃から、自分の考えを文書やスライドにまとめる習慣をつけましょう。

たとえば、会議の議事録を自ら作成することで、議論の要点を整理し、分かりやすく伝える力が養われます。

また、他人のたたき台を分析することも有効です。優れたたたき台はどのような構成になっているのか、情報の粒度はどの程度なのかを観察し、自分のたたき台作りに活かしていきます。

さらに、たたき台を作成した後に、上司や同僚からフィードバックをもらうことも重要です。客観的な意見を聞くことで、自分の強みと弱みが見えてきます。フィードバックを前向きに受け止め、継続的に改善していく姿勢が求められます。 - 議論を生み出すファシリテーション技術

たたき台を起点とした議論を活性化させるには、ファシリテーション技術が不可欠です。

まず大切なのは、参加者全員が発言しやすい環境を作ること。議論の目的を明確にし、一人ひとりの意見を尊重する姿勢を示しましょう。

そして、議論を深めるための質問を投げかけます。「なぜそう考えるのか」「他にどんな案があるだろうか」など、発散と収束を意識した質問が有効です。

議論が脱線しそうになったら、たたき台に立ち返ることを提案します。たたき台は議論の羅針盤となります。

また、議論の結果をその場で可視化することも大切。ホワイトボードを活用したり、議事録を即座に共有したりすることで、議論の成果を参加者全員が実感できるようにします。 - 周囲を巻き込むコミュニケーションスキル

たたき台を元にアイデアを練り上げていくためには、ステークホルダーを巻き込むコミュニケーション力が重要です。

たとえば、営業担当者と開発担当者では、製品に対する視点が異なります。その違いを理解した上で、Win-Winの関係を築いていくことが求められます。

そのためには、相手の立場に立って考える姿勢が不可欠。相手の関心事は何か、どのような情報を求めているのかを察知し、それに応える形でコミュニケーションを取っていきます。

加えて、巻き込む相手を適切に選ぶ力も重要です。キーパーソンを見極め、巻き込むことで、議論がスムーズに進んでいきます。

さらに、たたき台に対する自分の思いを熱意を持って伝えることも大切。「一緒にいいものを作り上げよう」という前向きなメッセージを発信することで、周囲の協力を得やすくなるはずです。

たたき台を軸にして議論を重ね、メンバーの力を結集していく。そのためには、自己研鑽とコミュニケーション、そしてファシリテーションのスキルが欠かせません。一朝一夕では身につかないスキルかもしれませんが、日々の仕事の中で意識的に実践していくことが大切です。たたき台を武器に、ビジネスパーソンとしてのさらなる成長を目指していきましょう。

まとめ

たたき台は、ビジネスにおける課題解決やアイデア創出の強力なツールです。本記事で述べたたたき台の効果的な活用法を実践し、ビジネスパーソンとして成長していくことで、変化の激しい現代のビジネス環境を乗り越えていくことができるはずです。ぜひ、皆さんも たたき台を有効活用し、ビジネスを前進させていってください。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント