成熟企業がイノベーションを起こすための決定理論、両利きの経営

日本でも世界でも大ベストセラーとなった名著「両利きの経営」。現在までのところ、既に成熟している企業がイノベーション力を取り戻すための、最も有効な理論です。本日はこの理論について解説します。

(解説動画はこちら!聞き流しながら読んでもらうと学習効果も高いです!)

両利きの経営とは何か

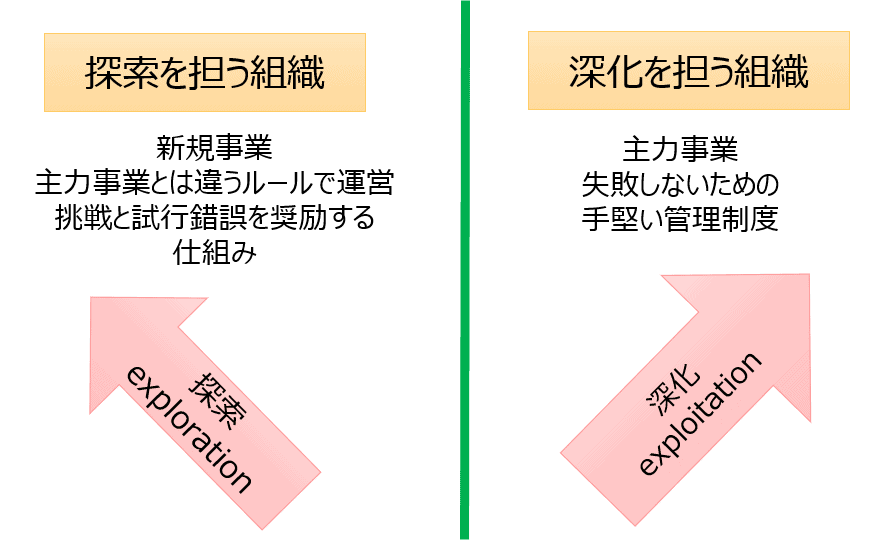

両利きの経営とは、ひとつの企業内で、「深化」を担う組織と、「探索」を担う組織という2種類の組織をもち、それぞれに既存事業と新規事業を担わせることで、既存事業への悪影響を無くしつつ、新規事業すなわちイノベーションを起こすための力を社内に取り戻すための経営手法です。

英語ではManegement Ambidexterityと言います。単にAmbidexterity(両利き性)とだけ言うこともあります。小ネタですが発音・アクセントは、アンビ「デッ」クステリティーです。どう発音するか判らなかった方も多いのでは笑。なお、探索はexploration(エクスプロレーション)、深化はExploitation(エクスプロイテーション)が原語で、両利きの経営という用語が定着するまでは、経営学界ではExploration & Exploitationの理論、などと呼ばれていました。

この理論を提唱したのはアメリカのオライリー教授とタッシュマン教授です。どちらも1990年代には既に著名なイノベーション学者となっており、彼らが満を持してこれまでの研究成果をまとめて世に出した概念が、この両利きの経営なのです。

両利きの経営の概念を紹介しているオライリーとタッシュマンの論文はこちら!公開されており、誰でも読むことができます。

この概念は、何度も緻密な追試験の中で実証されてきました。それだけに、非常に信頼性の高い理論として、現在、世界中の成熟企業が注目し、イノベーションを起こすために現場導入が進められているのです。

- 成熟企業がイノベーションを起こすためには、新事業の探索と主力事業の深化の両方を同時に追求してゆくことが大切であることを示した概念。

- 両利きの経営をするためには、探索と深化で組織を分けることが必要。

- 経営資源(人材、モノ、資金、情報)は共有する。

変化の激しい産業界において企業が生き残るためには、主力事業が好調なうちに新事業に挑戦することが重要

関連ワード

- イノベーターのジレンマ

- プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント

- 規模の経済、範囲の経済

両利きの経営を社内に導入するには?

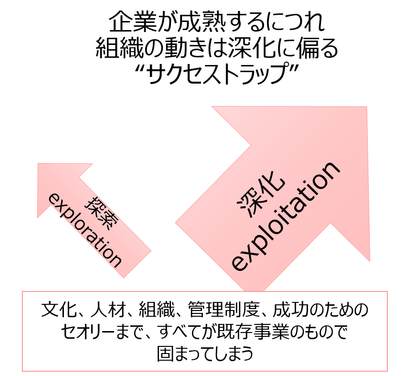

両利きの経営がイノベーションに有効であるということは、言われれば当たり前のように思われます。ですが、実際に企業を両利きにしようとすると、そこには様々な困難があるのです。オライリーたちはこれを「サクセストラップ」と呼んでいます。

サクセストラップとは、成功体験に引きずられる、と言ってもいいかもしれません。企業というものは、健全に運営されているなら、成功した取り組みを継続し、失敗した取り組みから手を引きます。だとすれば、健全な企業はみな、過去の成功体験を積み上げて事業の形をつくることになります。これが、全く環境の違う事業領域や、新しいものを新規に立ち上げるときに、逆に邪魔になるのです。企業文化、人材、組織、管理制度、成功のためのセオリーまで、全て既存事業のものが強く働いてしまうのです。

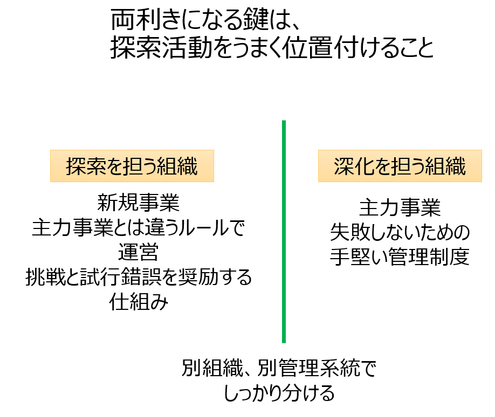

ですから、両利きの経営を機能させるためのポイントは、いかにして探索活動のほうを社内で擁護し、育てていけるかにかかっています。

・別組織、別管理系統でしっかり分ける

まずは、2つの組織をしっかり分けることです。兼任などにしても、良いことはありません。深化のほうの組織の影響を引きずってしまうからです。不退転の覚悟で、そして新しい考え方で仕事に臨めるよう、探索を担う組織は深化の組織から完全に切り離すべきです。

・別のルール、別の評価基準で管理する

新規事業がうまく育たない理由の一つは、同じ管理の基準や、同じ人材の評価基準を新規事業のほうにも適用してしまうことです。同じだけの利益率を求められては、立ち上がったばかりの新規事業の評価が悪くなってしまいます。全く別の評価基準や、ルールを用意してやる必要があります。

・探索の組織に、挑戦と試行錯誤を奨励する仕組みを導入する

評価基準のみならず、探索の組織には、自由な挑戦や試行錯誤を可能とするような仕組みや文化を整えてやることも大切になります。深化を担う組織では、失敗して多くの従業員を路頭に迷わせないためにも、失敗しないためのチェック機構が求められることも自然です。しかし同じだけの厳密な管理統制を敷いたならば、新規事業はのびのびと育てない可能性もあるのです。探索組織のメンバーが自由に動けるようにするためには、それに応えられるような組織としての仕組みも整える必要があるのです。

・共有リソースを活用する

しかし、上記3つを実施しただけでは、実質的に「新しい会社を創った」にすぎません。成熟企業としての強みを上手にそちらに融通してやる必要があるのです。新規事業の成長に必要な資源があれば、それを既存事業側から動かしてこれるような体制を整えることも大切です。既存事業からの悪影響を排しながら、資源だけをうまく融通してやるわけです。

両利きの経営の成功例:amazon

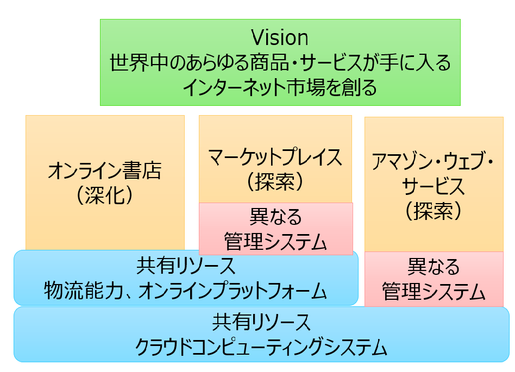

米国amazonは典型的な両利きの経営の成功事例として知られています。オンライン書店として始まった同社ですが、同社は顧客の満足度を高めるために、物流能力とオンラインプラットフォームの競争力を徹底的に高めていました。

このリソースを共有しながら、amazonは新しい事業を立ち上げます。自社で販売する本だけでなく、このオンラインプラットフォームと物流を使えば、他者も同様にeコマースをすることができる、と考えたのです。こうして新規事業(探索)としてマーケットプレイス事業が立ち上がります。すでに成長したオンライン書店事業と、これから立ち上がるマーケットプレイス事業では、評価基準を分ける必要があるだろうと考えた同社は、マーケットプレイス事業を完全別系統の組織とし、異なる管理システム・管理基準のもとで育てていきました。

次に同社が育てたのはアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)と呼ばれるクラウドコンピューティングシステムです。同社がオンライン書店とマーケットプレイス事業で共通で使っていたクラウドコンピューティングの仕組みを、他社にも自由に使わせてしまえばよいではないか、というアイデアで、AWSの事業が立ち上げられました。こちらも別組織、別の管理システムのもとで育成され、AWSは現在では世界最大のクラウドコンピューティングサービスとなっています。

やさしいビジネススクールでは両利きの経営も学べる!

両利きの経営は、今日ではもはや当たり前の手法として、大きな会社がイノベーションに挑戦するときに活用されています。この理論を下敷きとして、新規事業のための組織がデザインされているのです。

やさしいビジネススクールでは、この重要理論を、6ー7月開講の「イノベーション・マネジメント」の科目で学びます。(講義動画はオンデマンドとなっていますので、6-7月でなくとも、いつでも見れます!)教鞭を執るのは、日本のイノベーション研究第一人者、上智大学の小阪玄次郎先生です!小阪先生が研究の系譜に沿って丁寧に教えてくださる両利きの経営理論を、ぜひ学んでもらえたらと思っています!

(やさしいビジネススクール学長・中川功一)

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/東京大学 経済学博士

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

-

上智大学経済学部教授、商学博士。専門はイノベーション・マネジメント。

詳しい講師紹介はこちら website facebook researchmap J-Global

2010年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了、博士(商学)。茨城大学人文学部を経て、現職。

コメント