コイン投げ、5回連続で表。次に出るのは、裏or表?【行動経済学3】

本日は、行動経済学の全ての理論の土台となってくる考え方、「ヒューリスティクス」を皆さんにお伝えします。

この概念を理解してもらう上で皆さんに考えてもらいたい問題がこちら。

「コイン投げをして、表が出るか裏が出るか。5回連続で表が出たとき、次はどちらが出るでしょうか?」

という問題です。

このような問題を目の当たりにしたときに、人間は様々なことを考え、様々な物事にとらわれて判断します。

これが、「ヒューリスティクスって何なのか」を知るポイントになります。

行動経済学を学ぶ

行動経済学は、人間の心理の本質を探る研究です。

まず、行動経済学ってどういう学問だったのかということをもう1度確認します。行動経済学というのはお金が絡んだり、経済的な行動をするときの、人間の心理を探る研究でした。

従来の経済学では、人間というもの非常に強い仮定を置いて、数学的に分析しやすい形にして、経済行動を分析しました。それを、もうちょっと人間らしい形にしましょう、人として自然な感情、自然な考え方に沿って、経済学を作り直しましょうというのが行動経済学。すなわち、心理学を経済学に埋め込んでいく、そうして生まれてくるのが行動経済学なのです。

ところが、この人間らしい意思決定とか、人間らしい心理って、それってそもそも何なのよ、このことをまず明確にしておく必要がある。かくして、行動経済学の入口として、合理的には判断できない人間固有の心理「ヒューリスティクス」を理解する必要が出てくるのです。

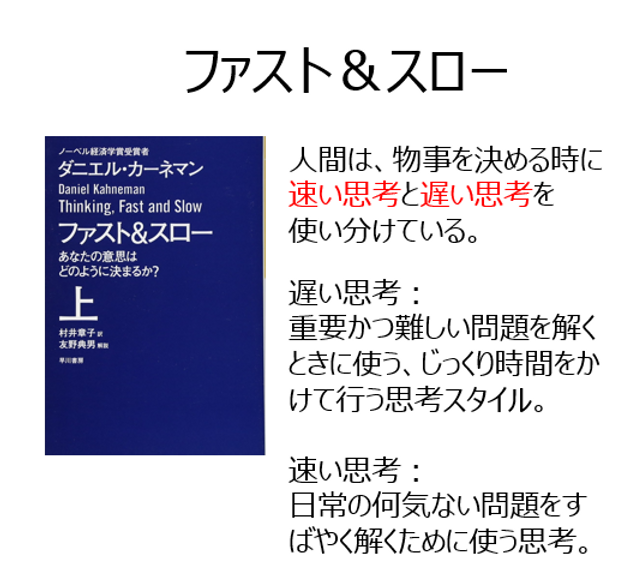

ファスト&スロー

で、「人間らしい判断って何?」という疑問に答えてくれたのが、ノーベル経済学賞に輝くダニエル・カーネマン教授なんです。この人が書いた著作『ファスト&スロー』というものがあるんですけれども、そう、この「ファスト」「スロー」がキーワードなんです。

人間の意思決定にはファスト(fast)に行われる、「速い思考」とスローに行われる「遅い思考」の2モードがあります。これが行動経済学の大前提となるものなんです。

人間は全知全能の神様ではないので、どちらかを優先すればどちらかを犠牲にしなきゃいけない、そういう限界のある思考能力となっています。

遅い思考というものは、極めてロジカルに論理的に正しく答えを出すことができる。ただし、すごく時間を要する。じっくり時間かければ人間も正しい答えにたどり着けるが、何を犠牲にしてるかと言えば、スピードを犠牲にしてるわけです。

逆に、速い思考では。正しさを犠牲に、スピード早く答えを出しているのです。

ぱっと即座に意思決定ができるけれども、必ずしも当たっているわけではない。日常の、何気ない場面での意思決定はこの速い思考を使っています。

私達の脳みそというのはこのファストな思考パターンとスローな思考パターンの二つを状況に応じて使い分けている。

特にここで行動経済学が注目するのは、ファストな思考パターンの方。

人間はパパッと、何でも急いで物事を考えなきゃいけない。日常の中で、私達はいろんな選択肢に巡り合うからです。

例えば、スーパーに行ったらスーパーの中で、どっちのトマト買おうかなとか、私これから何をしようかな、お昼ご飯作ろうかそれとも昼寝をしようか、こういういろんなことを考える。それらの全てに、遅い思考を使っていては、人生がとてもじゃないけど足りなくなってしまう。

なので人間というのは、一般的にこの速い思考を使って問題を解こうとしていく。経済的な意思決定というのは、大半、速い思考でこなされているわけです。

ところがこの速い思考というのは先ほども言いましたように、間違う。

その原因は、これまでの経験を活用して、脳が楽をしようとするためです。

速く解くため、エネルギーをあまり使わないため、ぱぱっと少ない情報で、これまでの経験に即して、楽をして判断をしようと、そういうふうに私達の脳はできてるんです。

この、楽をして判断をする、その思考パターンのことを、ヒューリスティクスというわけです。つまり、速い思考でものを考えるときに私達が使ってるものが、ヒューリスティクスになる。日本語だと、認知的な近道という言い方をします。楽をするために、だいたいこんなもんだろ、と過去の経験や限られた情報から推理をする。

ヒューリスティクスは、私たちが進化の過程で手に入れたものです。大体は、合っているんです。崖を見れば危ないとか、ライオンが近くにいたら怖いとか、そういうように私達は自然の進化の中で、危ないもの怖いもの、安全なものの判断の仕方というものを獲得していったわけですね。

進化の過程で、瞬時にだいたい当たっている答えにたどり着けるように、私たちの脳は楽をするように鍛えられてきたんです。ですけれども―だからこそ、この速い思考が私達の重要な意思決定を歪めてしまっていたりするわけです。

生来的な思考のバイアス

この意思決定の歪み(ひずみ)のことを、バイアスと言います。バイアス、偏見という意味の言葉なんですけれども、心理学や行動経済学の固有の用語で、ヒューリスティクスを用いる際の「楽をするための固有の思考パターン」のことです。

これは生物的宿命です。私たちの脳の固有性により、バイアスというものを逃れる術はないのです。

バイアスとは何か?

これを知ってもらうために、皆さんにはこんな問題にチャレンジしてみてもらいたいと思います。

今から皆さんは、人物像をイメージしてみてください。

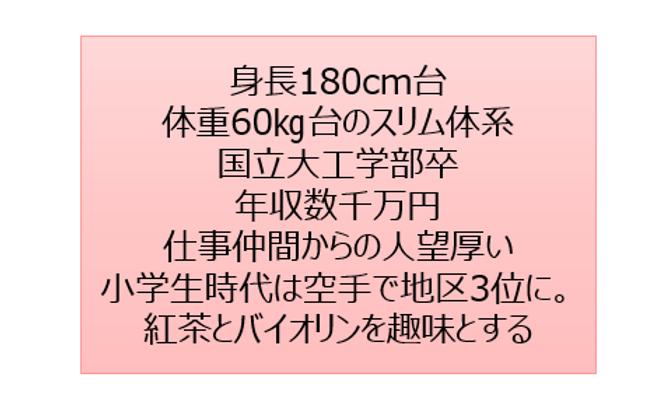

こちらに書いたような人物です。ぜひ皆さんここでイメージしてくださいね。

身長180cm台のスラッとした体型であると、体重は60キロ台でとってもスリムな人ですと、国立大学の工学部を卒業しているインテリさんであって、そして今、年収はもう毎年ずっと数千万円の年収が続いていらっしゃる方です。

仕事仲間からの人望も厚く、そして運動もできる。学生時代は空手で地区3位になっており、今でも運動を欠かさずいろんなスポーツにチャレンジされていらっしゃいます。そんな中でも趣味は何かと言えば、紅茶を嗜んでいたりとか、バイオリンの演奏にも造詣があると。

どうでしょう、皆さんどういう人物に思い至ったでしょうか?

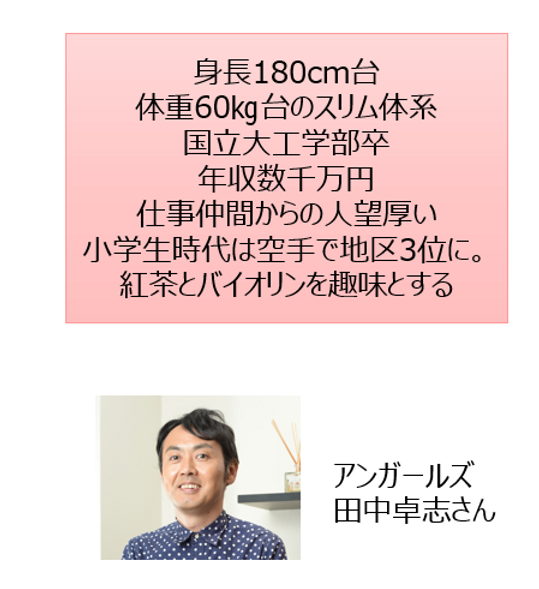

全く難しい問題じゃないですね、この人誰かと言えば、アンガールズの田中卓志さんです。

皆さんどうでしょうか。皆さんのバイアスって、何なのかわかったと思います。国立大学工学部卒、身長180cm台、年収数千万円。これらの情報から、皆さんの脳は楽をしようとするわけです。

銀行員やコンサルタントなどの仕事かな。企業家かもしれないな。きっとスーツを着こなしてスラッとしていてイケメンなんだろうとか、そういうイメージが立ったと思うんです。

どうでしょうか、アンガールズ田中さん、人柄もとても素敵な方でいらっしゃいますし、お仕事ぶりも素晴らしいです。でも、アンガールズ田中卓志さんのような、私たちを楽しませてくださる芸人さんの像を、皆さんは思い描かなかったのではないでしょうか。これっていうのが、バイアスです。

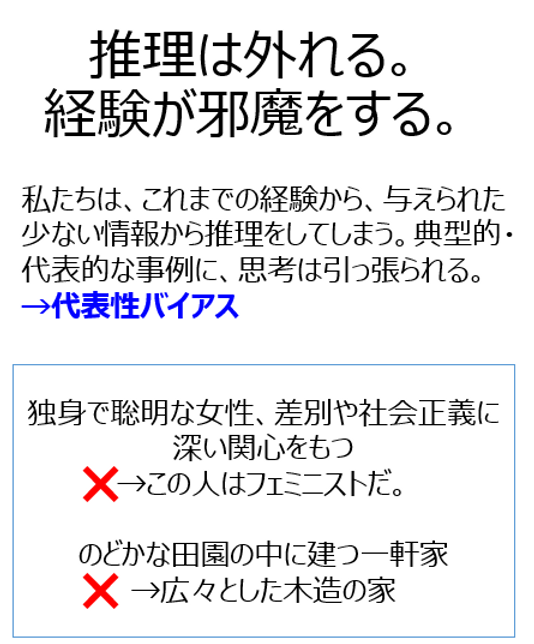

何でこんなことが起こってしまうのか、それっていうのは私達が推理をするからです。推理小説や推理物のアニメとか、皆さん大好きですよね。そう、私達は推理が好きな生き物なんです。限られた少数の情報から推理をして、おそらくこういう人物だろう、こういうことなんだろうと、答えを出したがってしまうわけです。

代表性バイアス

あなたが意図的にそれをしなくてもあなたの脳の中では推理を働かせて、身長180センチ台、国立大学卒を年収数千万、外資系コンサルタントかなそれとも証券マンかな、そんなことをイメージしたと思うんですけど、これっていうのが、まさしくバイアス。このバイアスには名前がついてまして、代表性バイアスと言います。

私達は過去の経験から、その情報に該当する最も代表的な例、典型的な例をぱっと連想するんです。このおかげで私達はファストに物事を考えられるようになってるんですけども、それゆえに代表性から外れる答えが出るというと、嘘だ、信じられないと、こういう反応になってしまうわけなんです。

これもノーベル経済学賞を取った人の研究成果として有名な問題なんですけど(ここではかなり簡潔に要約しています)、リンダさんというアメリカ人女性がいます。この人は、30代独身で聡明な女性であって、差別や社会正義に深い関心を持っている人だ。

じゃあこの人はどういう人ですかと言ったときに、人々は推理を働かせます。おそらくこの人は、女性の人権回復に努力をしているフェミニストであろうと。

いいですか、ここの情報でフェミニストかどうかなんて一切ないんですけども、間違いなくこの人はフェミニストだよね、フェミニストでなかったとしたら嘘、絶対フェミニストでしょ、こういう判断を持ってしまう。私達の脳は勝手に推理をして勝手に人物像のイメージを作り上げて、その勝手なイメージが外れたときに、嘘と思ってしまうものなんです。

のどかな田園風景が広がる世界に、ポツンと1軒家。

皆さんはどういうイメージをしますか。

どうでしょうかね、木造造りの平屋の大きいお家をイメージしたんじゃないかなと思います。

恐らく皆さんは、狭い敷地面積に、鉄筋コンクリートで建てられた3階建ての家、なんてものは、想像しなかったはずです。

わかりましたね、私たちは、バイアスの中で生きている。

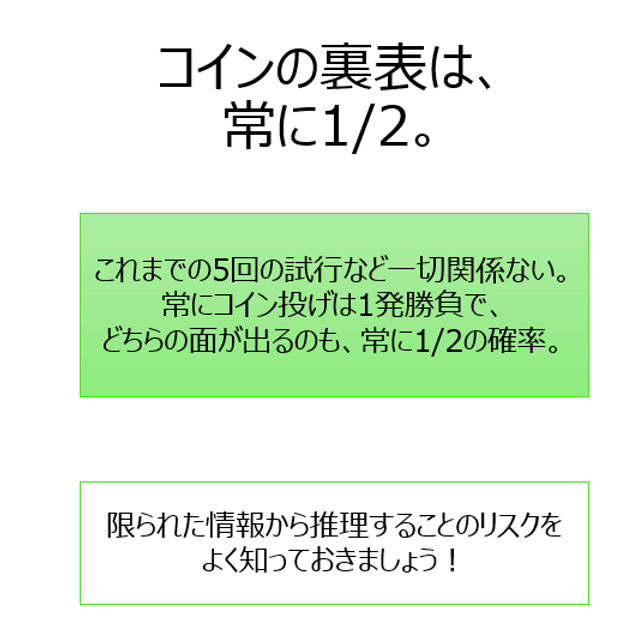

コイン投げの確率

さて戻ってまいりましょう。

そんな私達の勝手な推理が起こりやすい局面というのが、こういう例だと知られています。

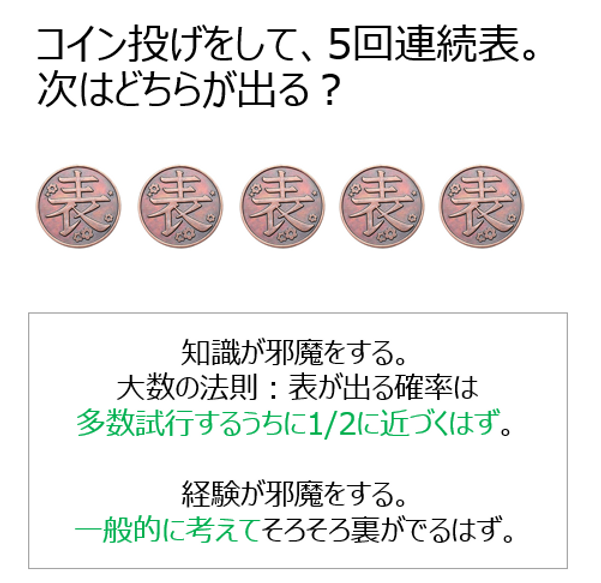

コイン投げをして、「表が5回連続出た、さあ次どちらが出ますか」というとき、このときに私達は知識が邪魔をするわけです。どんな知識かって、統計学の知識ですよ。大数の法則とかそういう法則名があったりして、コインの表裏というのは、2分の1の確率で出る、これ知識として知ってるわけですよね。

ところがこの知識が、私達のバイアスを産んでしまうんです。

2分の1の確率で表裏が出るんだとしたら、表が5回連続で出たら、次あたり裏が出る、長い目線で見れば裏表が、だんだん2分の1に収斂していくわけだから、こんだけ表が出たんなら、そろそろ裏が出なきゃ自然現象としておかしいはずだと。

こういうふうに考えるわけですね。

ここまで言ってもまだ、いやそうなんじゃないのと思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?あるいは、経験が邪魔をするわけです。自分の経験からいって、一般論からいっていい加減そろそろ裏が出るタイミングなんだよと、こういうふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。

しかし、正解はコインの裏表というのは、何がこれまでに起こっていようと、常に2分の1の確率なんです。次に何が出るかは、過去に何が起こったかに全く一切関係なく、あなたの囚われにも全く関係なく、常に2分の1の確率で、裏と表が出る。ですから、正解は、次にどちらが出るのも、2分の1の確率であるのは変わらないのです。

しかし現実には、7割以上の方が、このタイミングで裏に賭けるということが、経験則として知られています。

皆さんもうおわかりですね。これが私達が囚われてるバイアスというものであって、そしてそれは私達が進化を遂げてきたからこそ、培ってしまっているもの。私たちには、推理できるだけの巨大な脳がある。それゆえに、限られた情報で推理をすることで、思考を誤った方向に導いてしまっているのです。

このことを理解したら、あなたがうっかり変な商品サービスを掴んでしまったり、重要な意思決定で、誤った判断をしてしまう、そういうリスクが取り除けるはず。

そんなわけで、まずは今日、ヒューリスティクスというものを知っておきましょう。私たちは、誰しもが、容易に間違うのだということ。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント