ガバナンス

Governance

- ガバナンスとは、組織が健全な状態を維持するための管理機構を指す。

- 狭義には、株式会社の経営陣は、会社の所有者たる株主によって統制される必要があり、この株主による経営の管理・監督ができているかを指す。

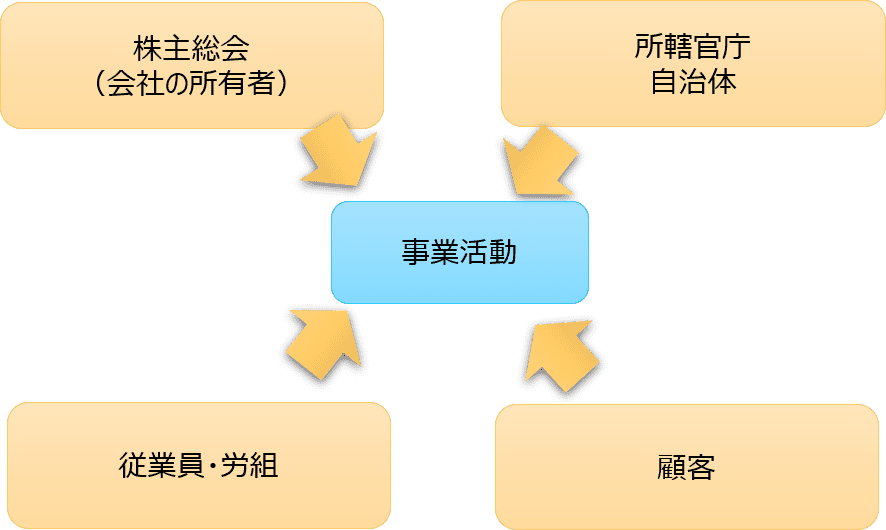

- 広義には、企業は他の様々なステークホルダーによっても管理・監督されており、それらのステークホルダーの利害がただしく調整されていることを指す。

組織の不祥事を防ぐためには、社内外の関係者が、会社の活動を監督する仕組みが必須

関連ワード

- 三方良し

- ESG

- CSR/CSV

ガバナンスとは

会社を正常に機能させるためには、その会社の活動に携わっている人ではない、外的な存在によってその活動が監督されることが必要不可欠です。これをガバナンスといいます。

第一には株主たちが会社の活動の監督を行うが、顧客もまた会社に対して目を光らせうる存在であるし、従業員でつくる組合もまた、会社に対して一定の牽制力を有します。政府や自治体も監督する。社外取締役もガバナンスのための仕組みのひとつです。

特に影響力の大きな上場企業の場合は、このガバナンス機構の整備もまた重要な義務となります。自らがどれだけ誠実に仕事をすると誓いを立てようとも、それを外的な存在に認証してもらわなければ、理解はされないし、魔がさす可能性もあります。自らがただしく経営できるよう、自らでガバナンスを整備しておくことは有益なのです。

事例紹介

日本大学

■2021年 日大の理事長が取引業社から受け取ったリベートなど5200万円の申告漏れが発覚し、脱税の罪で逮捕されました。脱税額は3年間で1億超の疑いがあると見られていますが、なぜこのようなことが起こったのでしょう。

■通常の企業であれば、株主、顧客、従業員・組合、外部監査役など常に外部の目に晒されているが、大学法人には株主総会に代わる制度がないため、仕組みとしてガバナンスが効きにくいのです。

■また、大学の管理組織がダメだとしても、学生は余程でない限り入学したいと考えます。そのため、顧客(学生)からのガバナンスも聴きにくく、また従業員にあたる教職員も反論がしにくいのです。そのため、理事長・理事組織の権限が絶大になりやすい環境にあります。こうした環境が日大理事長脱税事件の一因となったのです。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント