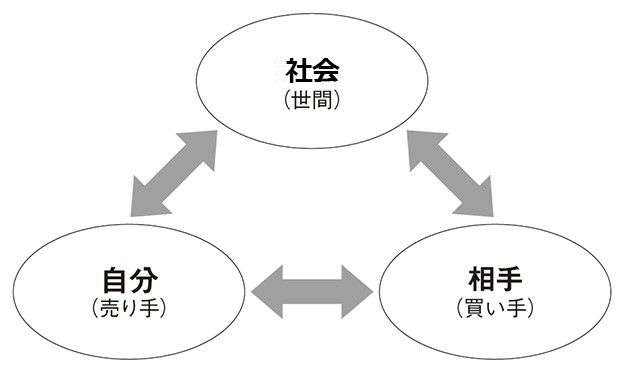

三方良し

Win-win-win

- 近江商人の経営哲学。売り手に良し、買い手に良し、社会に良し。

- 事業が存続できるかは、会社に継続的にヒト・モノ・カネ・情報が入ってくるかであり、顧客がつくかであり、自分たちがちゃんと収益をあげて継続できるかであるから、その3つの事業の原資に対して均等にケアをすることがよいビジネスモデルの基本となる。

自分たちがやりたいことができ、十分な収益を上げられるかも大切

関連ワード

- CSR/CSV

- ビジネスモデルキャンバス

- ESG

三方良しとは

キレイゴトでもなく、不思議なミステリーがそこにあるでもなく、ごく合理的・論理的な理由から、三方良しこそが事業の長期発展・安定の鍵であることが明らかになっています。

顧客が幸せにならなくては、事業が存続できないのは当たり前です。

自分たちがしっかり稼ぐことができ、かつ、従業員がやりたいことをやれていなければ、やはり企業として存続はできません。

では、社会はどうでしょう。自社の発展には、金融機関や投資家からの資金調達が必要不可欠です。地域から存在を許されていなければ事業継続はできません。職務がブラックであり、人を使い捨てにしていては、人が集まらなくなります。自然環境を破壊する企業は今後も社会が受け入れてくれはしないでしょう。そのように考えれば、おのずと、全てのステークホルダーに対して配慮のあるビジネスを構想し、実行しなければ、企業は成長などできないのです。

事例紹介

松下電器産業 松下幸之助

■松下電器産業(現・パナソニック)の創業者・松下幸之助は、長年事業を行うなかで、企業の長期存続の鍵が、関わり合う全てのステークホルダーを幸福にすることであると気づき、その経営哲学の普及につとめました。

■企業にとっての人材、資金、物資など、あらゆる経営資源は、すべて社会が生み出したものであり、企業はそうした資源を社会から預かり事業活動を行っている以上、社会と共に発展し、その活動は透明で公明正大なものでなければならない、としています。

■松下電器産業でもその方針は貫かれ、従業員、販売店、顧客、金融機関から政府まで、すべての関係者の利害を調和させ、ともに発展していくべきであるとされました。また、松下幸之助の商品を大量に生産・供給することで価格を下げ、人々が水道の水のように容易に商品を手に入れられる社会を目指すという松下の経営哲学は「水道哲学」とも呼ばれました。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント