コンサルティングの基本は、クライアントの「事業ドメイン」を確認し、「パーパスを叶える」ことです。

「事業ドメイン」と「パーパス」をどのように確認し、提案につなげていくかを紹介します。

この記事は、練習問題で学ぶ!相手のパーパスに沿ったコンサル提案【コンサルの技法5】という動画から「事業ドメイン」と「パーパス」についてテキスト形式で読みやすくまとめたものです。

「事業ドメイン」と「パーパス」とは?

事業ドメイン

会社の基本的な活動内容の定義。会社が、誰を顧客とし、いかなる製品・サービス(社会的機能)を提供し、それをどう提供しているか。

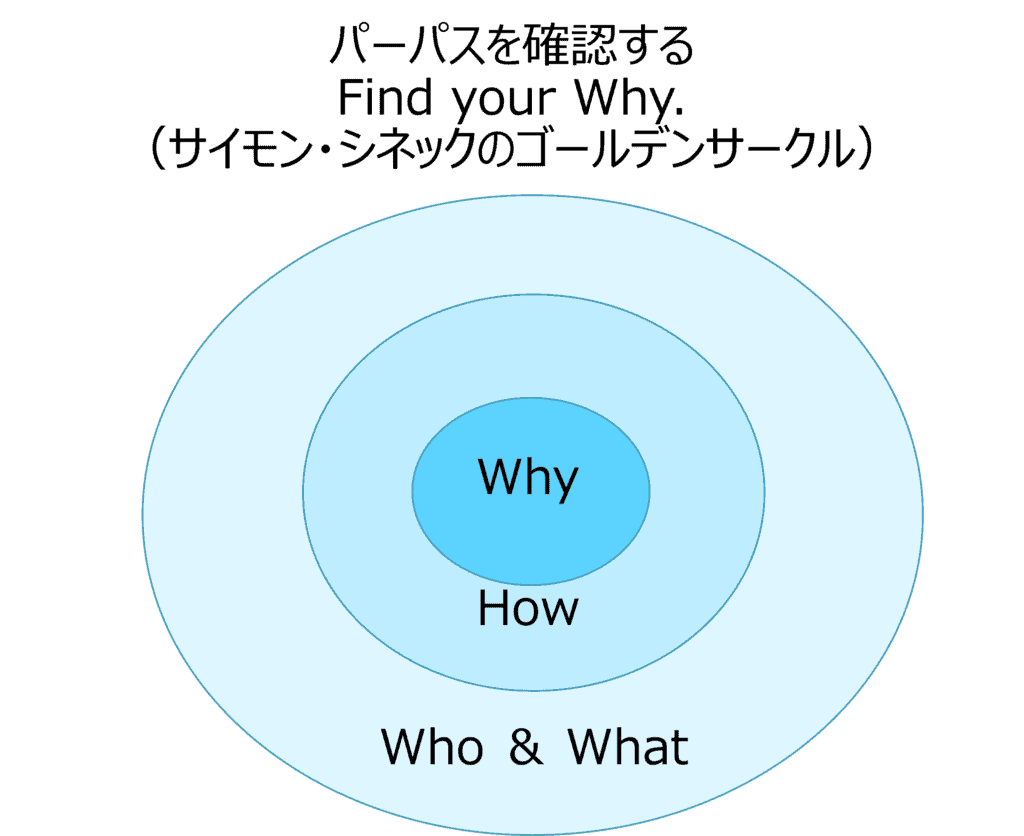

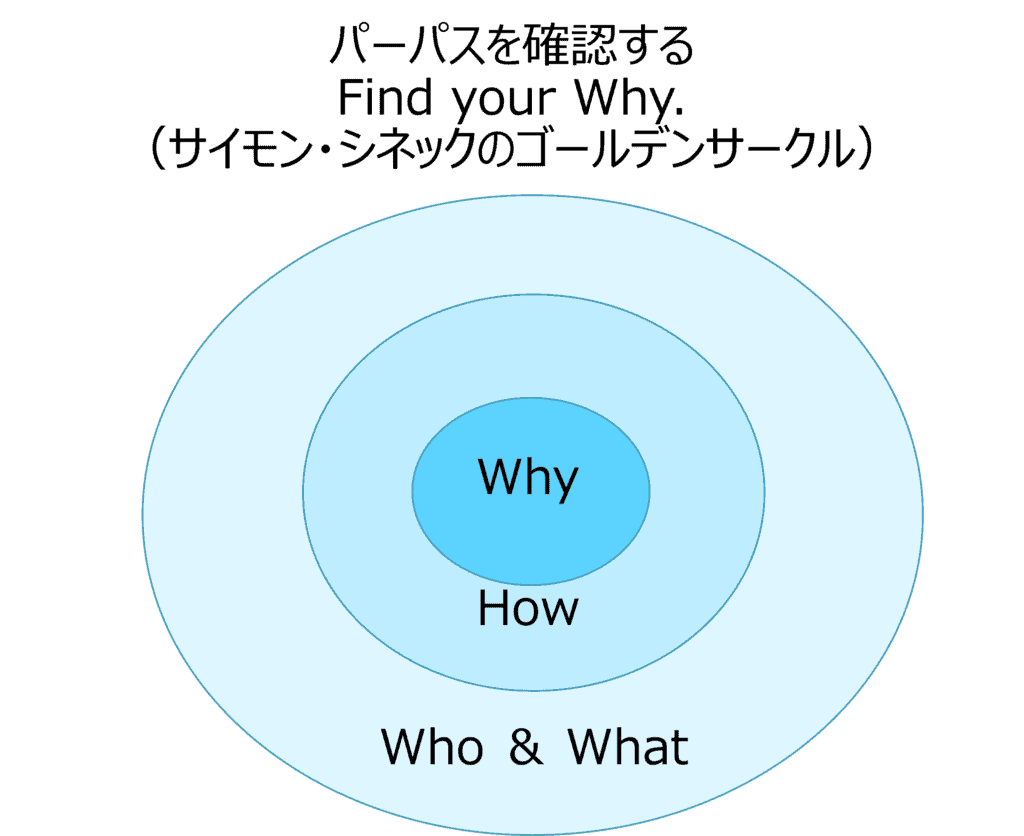

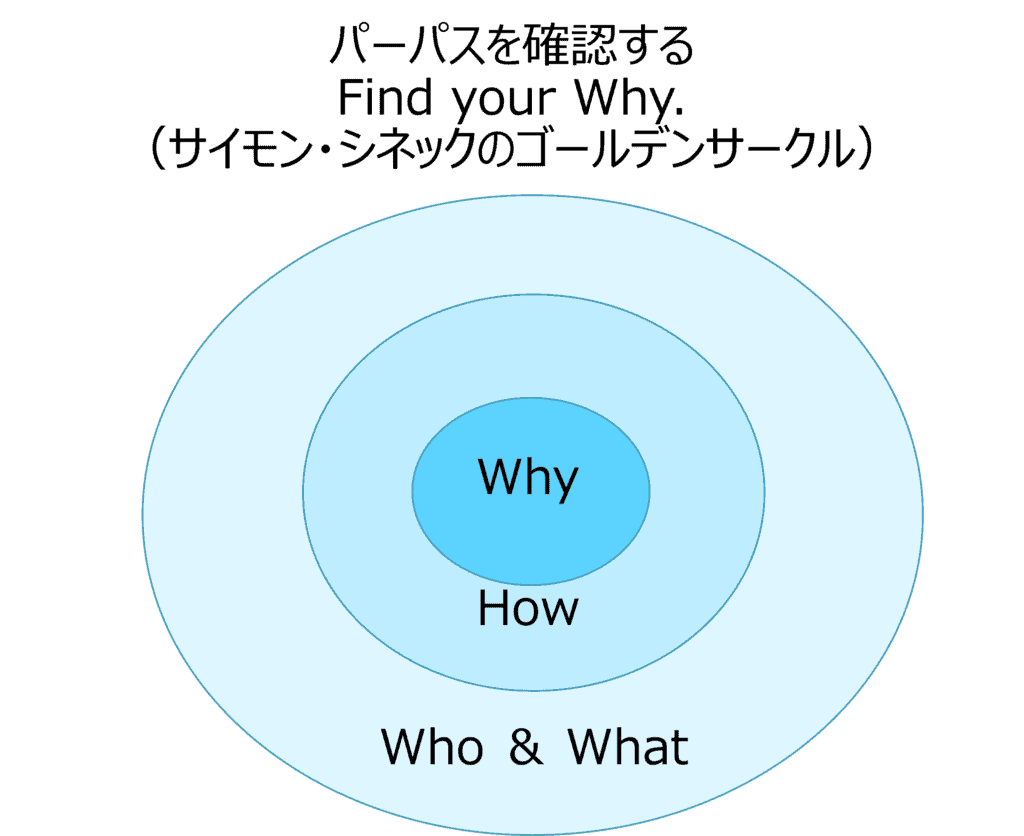

※サイモン・シネックのゴールデンサークル:誰に(Who)・何を(What)・どのように(How)にあたる

パーパス

その会社が何のために存在しているか。存在理由。

※サイモン・シネックのゴールデンサークル:Why(なぜ)にあたる

もし、牛丼チェーン店「吉野家」にこんな変化球の提案をしたら?

吉野家は1899年(明治32年)創業の老舗牛丼屋。国内外に約1,200以上の吉野屋の店舗を持つ日本を代表する外食チェーンのひとつです。

もし吉野家にコンサルタントとしてこんな提案をしたら?

吉野家の弱点は差別化ができていないことだ。都内に高級フレンチ店を出せ!

吉野家の会社弱点は差別化ができていないことです。

すき家や松屋に比べてブランド価値がちゃんと確立できていませんね。

都内に高級フレンチ店を出しましょうか?

これはよっぽどの変化球の提案です。

事業(会社)の基本方針から外れている提案は

「現状があまりに厳しく、基本方針を早急に変えないとまずい」か「V字回復をすぐに求めるなど、ズバッと相手の中核的な問題に刺さる提案」

ことでないと

「うちの会社を馬鹿にしているのか!」

「うちの会社理念を否定しているのか!」と否定的な提案として受け取られてしまうこともあります。

コンサルタントはクライアントの「こうありたい理想の未来を叶えるための道のりの中で、今目の前にどんな課題感があるのか?それをどう突破するのか?」を考えるのが仕事です。

時には相手の目指す未来図をずらすことも必要ですが、とても難しいことです。

練習問題①クライアントの「事業ドメイン」と「パーパス」を考える

コンサルタントは、クライアントの「理想を叶える」提案をする際には、クライアントの「事業ドメイン」と「パーパス」を確認することが必要です。

事業ドメインとパーパスどちらを先に考えてもOKですが、今回は事業ドメインから考えてみるバージョンをご紹介します。

事業ドメイン:会社の基本的な事業の定義位置づけ。会社がどういう領域で事業をしたいと思っているのか?

パーパス:会社の存在意義。事業ドメインの背後にある基本的な思いの部分。なぜこの事業を営んでいるのか?

事業ドメインの確認方法

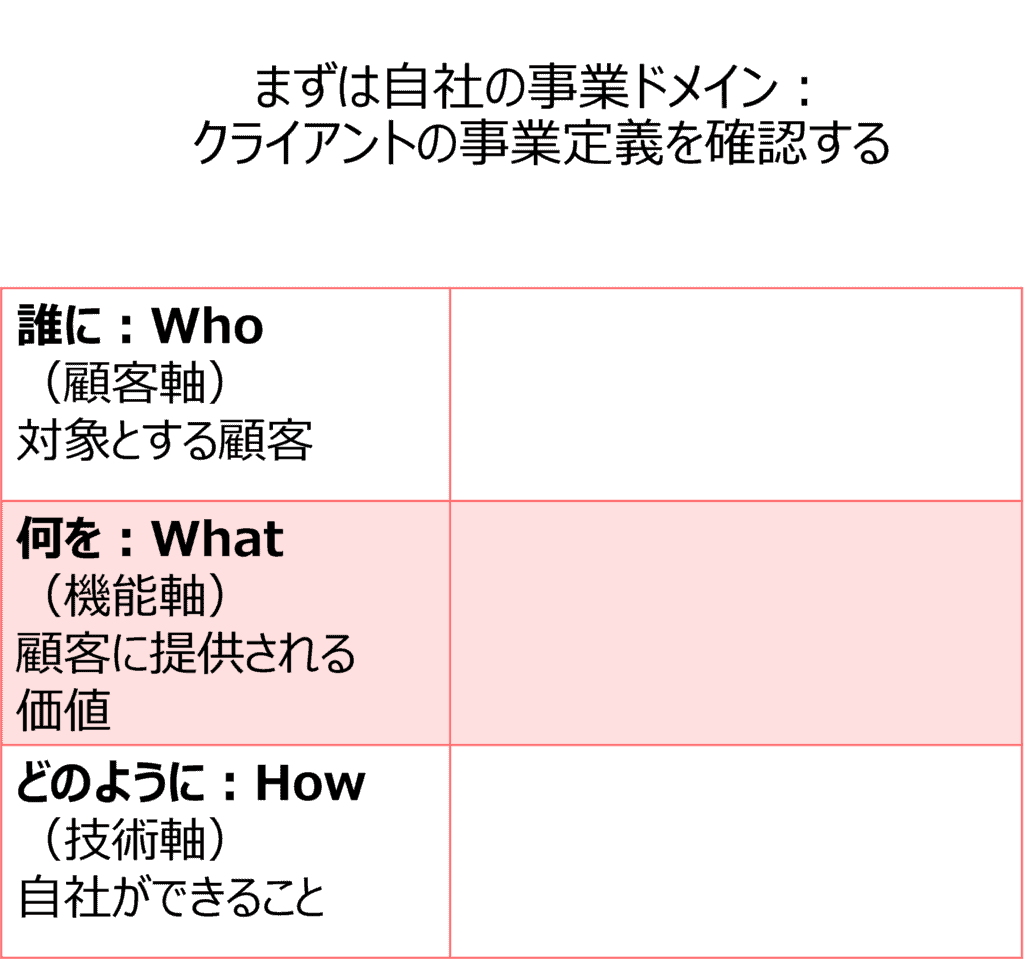

事業ドメインは、会社が誰に(Who)・何を(What)・どのように(How)の3軸で事業を定義していきます。

誰に(Who):どんな顧客にサービスをしようと思っているのか

何を(What):(顧客に)何を提供しようと思っているのか

どのように(How);顧客が(競合他社ではなく)、どのような部分で自社を選んでくれているか

事業ドメインを表にしました。

うちのお客様は

「こういうお客様(who)」で、

「お客様にこういう商品サービスを提供していて(What)」、

「なぜ競合さんでなくてうちの会社を選んでくれているのか、その理由はこういうことが(How)」

が揃っているからなんですよね

「誰に」、「何を」、「どのように」のごくごく素朴な問いに答えてもらうことで、事業ドメインを確認することができます。

「パーパス」の確認方法は、練習問題①でご紹介します。

練習問題①クライアントの「事業ドメイン」と「パーパス」を考えてましょう

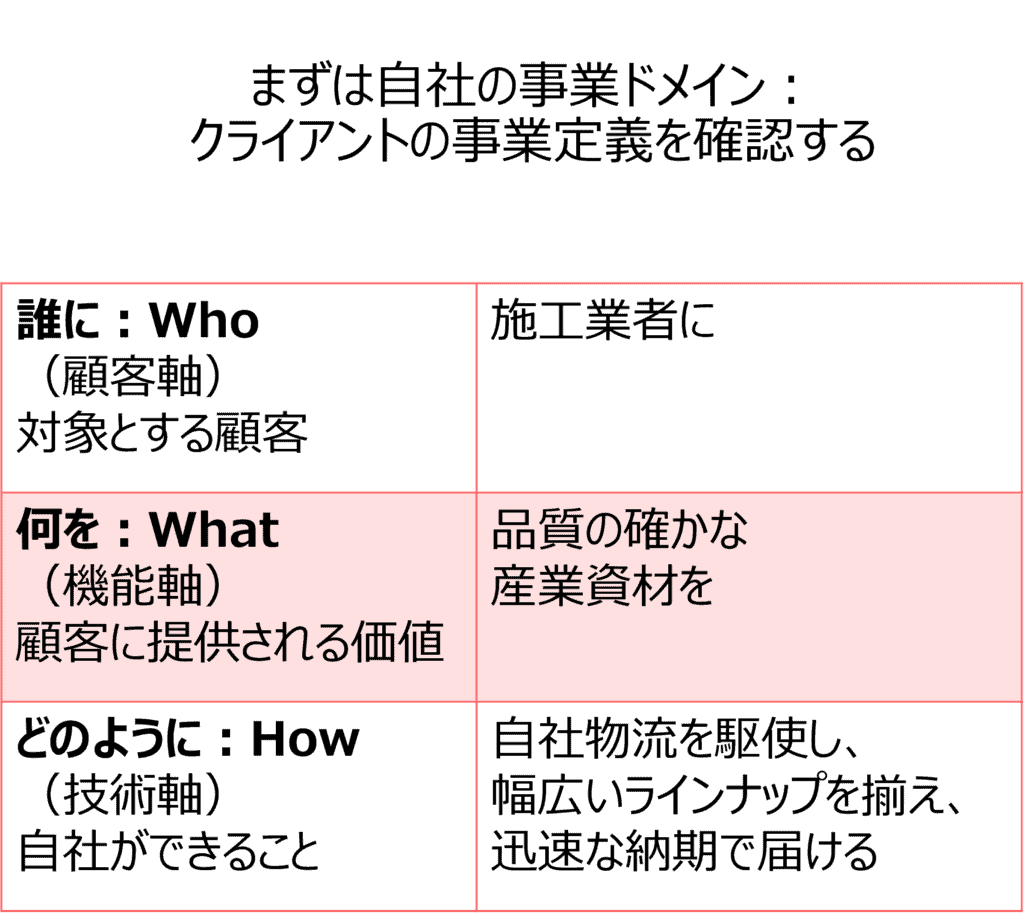

クライアントは、施工業者に商品販売を行っている企業。

品質の確かな産業資材を扱っています。

クライアントが顧客から選ばれている理由は、自社物流網があり、迅速に幅広いラインナップの商品をどんな現場にも届けることができるからです。

クライアントの「事業ドメイン」を表に入れてみるとこんな感じになります。

パーパスの確認方法

会社の存在意義を表す「パーパス」。

サイモン・シネックのゴールデンサークルの真ん中にある「Why」にあたる部分です。

「Why」のまわりにある「How」、「Who」、「What」は先程表に記載した「事業ドメイン」にあたります。

この会社が一番成し遂げたいと思ってるもの、会社の存在意義である「Why」は何なのか、クライアント企業の社長に聞いてみたところ、このようなことをおっしゃっていました。

私たちは、人の一生を超えていくような、そういう時間軸において社会を支え続けるインフラを作るための資材を供給しています。

だからこそ、私たちは確かな品質の信用、信頼がおけるものをラインナップとして取り揃えて、自社物流網でちゃんと保管して迅速に届けているのです

この話から、事業の中心にある「思い(Why)」は

「インフラを支える、インフラを作っていく仕事の方々の力になる存在でありたい」ということがわかりました。

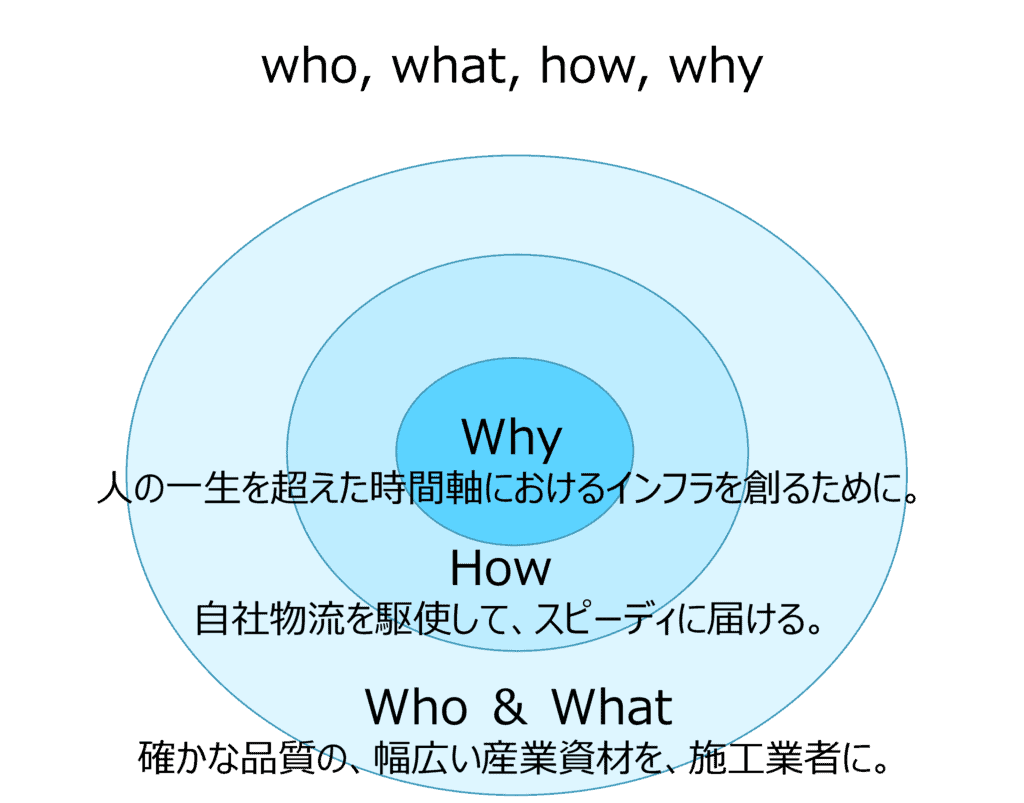

事業ドメインとこの話(パーパス)をゴールデンサークルにあてはめていくとこうなります。

誰に(Who)、何を(What):確かな品質の、幅広い産業資材を、施工業者に、

どのように(How):自社物流を駆使して、スピーディーに届ける

なぜ、どうして(Why):人の一生を超えた時間軸におけるインフラを創るために

パーパスと事業ドメインが見えてきたことで「クライアントがやるべきこと」もわかってきます。

するとクライアントは基本的に喜んでくれます。

逆にパーパスや事業ドメインからずれる提案をするなら、その明確な理由と、かなり用意周到な経営計画を立てないと会社が真っ二つになってしまうことも考えられます。

コンサルティングのセオリーからすると、まずは「クライアントのパーパスを叶える」ことが、基本のコンサルティングになります。

練習問題②社長の悩みを解決する提案を考える

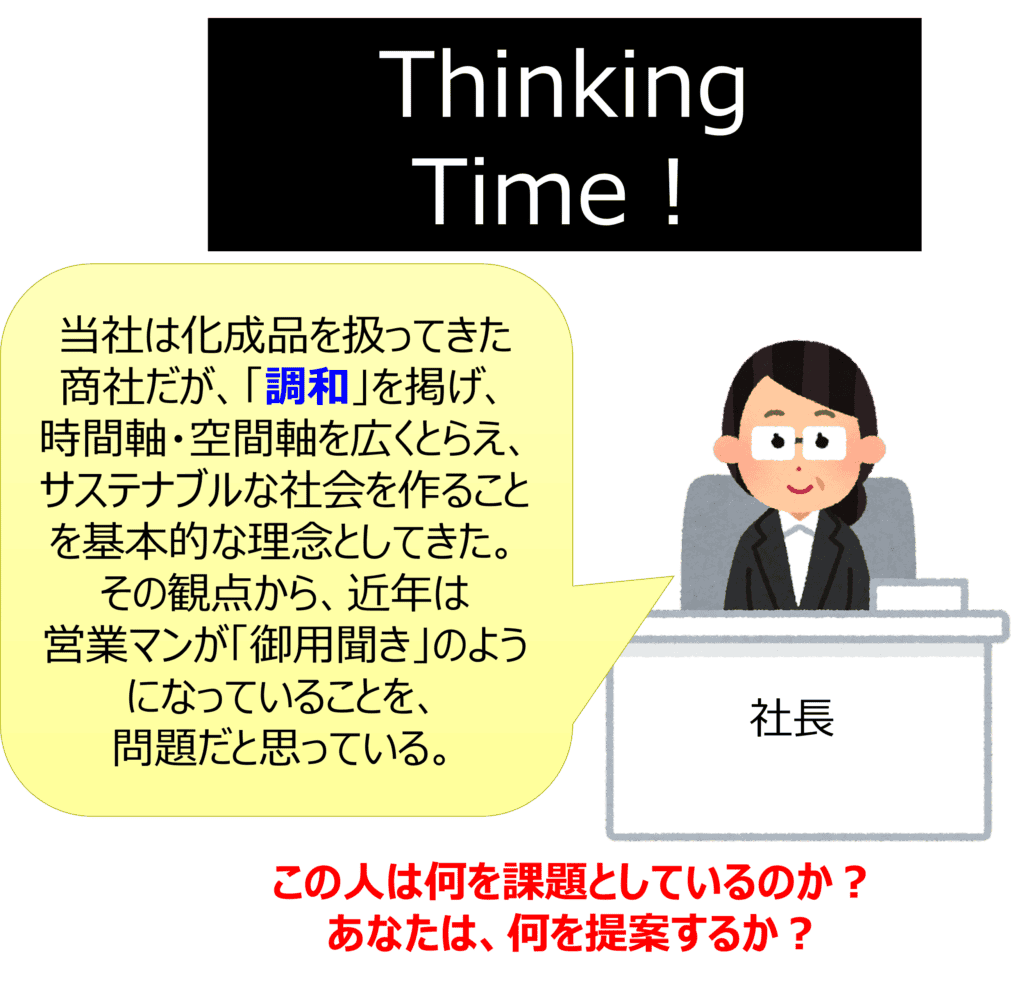

社長の悩み

当社は長らく化成品を扱ってきた商社です。

化成品の事業では「調和」はとても大切だと思っています。公害を起こしてはいけないし、地球環境を破壊してはいけない。

その中でなるべく長い時間軸と空間軸で物事を捉えて、サステナブルな社会を作るためにこそ、自分たちの事業活動は営まれるべきだと考えています。

その観点からすると、近年弊社の営業マンたちが、まるで「御用聞き」のようにお客様に言われた資材を言われた通りに届けるだけになってしまっているのが課題です。

このような社長の悩みを解決するために、コンサルタントはどのような提案を考えたらいいでしょうか?

①、②の観点から考えてみましょう。

①社長は何を問題としているのか?

②社長にどんな提案をしますか?

提案例

①社長の悩みから考えられる課題は

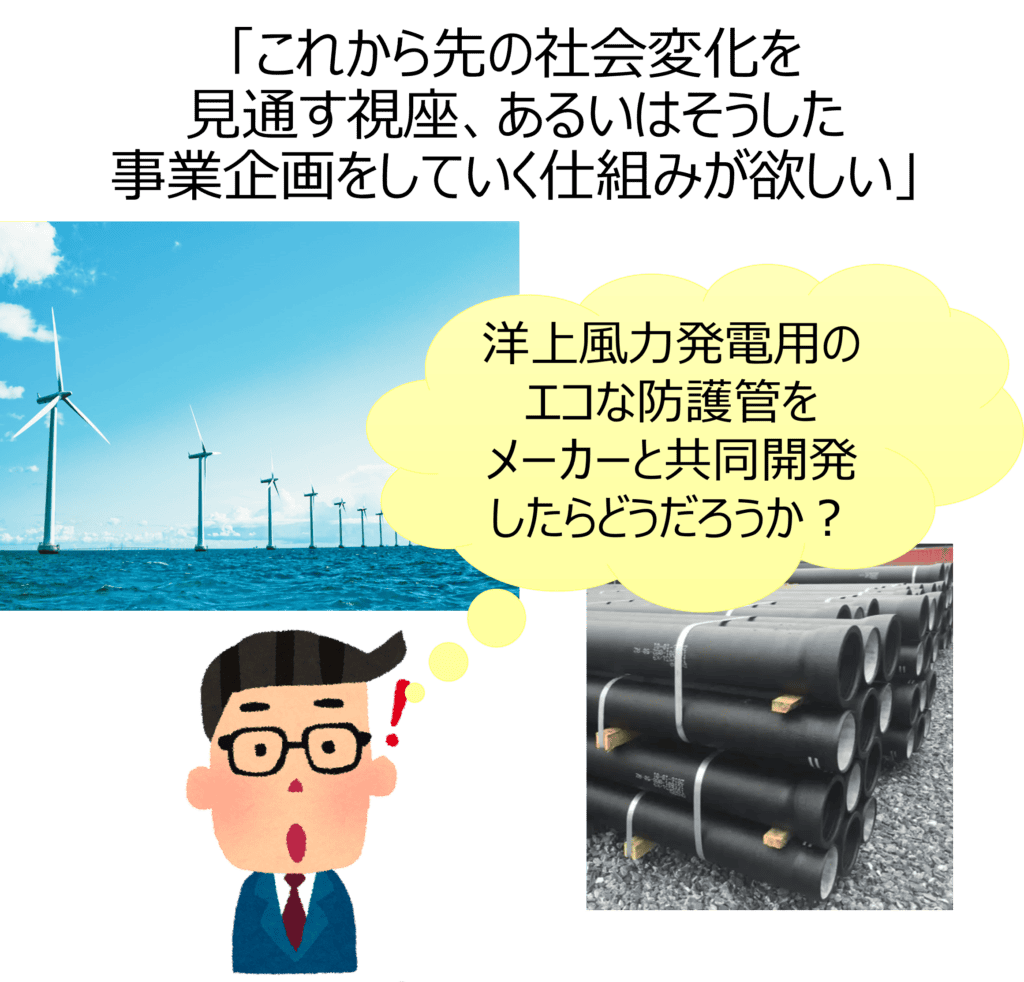

「営業マンたちには、これから先の社会を見通して、なるべく時間的空間的な広い目線を持って欲しい。その中でどういうものが必要とされてくるのか?そのものについて展望を持った提案をお客様にしてほしい。メーカーと共同で新しい資材を開発するなどして、新領域を考えて欲しい」

この課題をもとに、このような提案を考えてみました。

「洋上風力発電」に使用する「海底ケーブルを防護する防護管」をエコな形、サステナブルな形のものにする

これから先、電力不足を解消する方法のひとつとして「洋上風力発電」が必要になると仮定して

「洋上風力発電」が長年続くインフラになるために、「海底ケーブルを防護する防護管」をエコな形、サステナブルな形のものにする

「海底ケーブルを防護する防護管」の案は

電力会社も喜んでくれる。

会社として、地球環境、地域社会にとっても責任のある行動が果たせる。

施工業者に、仕入れた背景も含めて、エコで、サステナブルな防護管を用意していることを伝えると

施工会社もエコ、サステナブルな考えを前向きにとらえてくれる可能性がある

営業マンは、会社として社会の役に立った。役に立つ仕事ができたと仕事に誇りを持てる

「海底ケーブルを防護する防護管」の例を出しながら、

クライアント企業の人材開発として「営業マンに未来を見通せるような技術手法を身につけさせて、それを仕事に落とし込んで提案営業していったり、メーカーと一緒に新しい資材を開発できるような技能を身につけさせる」

「社内でこのような企画提案ができる仕組みづくりを行い(社内にインストールしていくのか?組織の仕組みによってか?人材開発の仕組みによってか?など)、こういうことを実現できるように整えていく」

のはどうでしょうか?と私は提案しようと思います。

コンサルはクライアントの「事業ドメイン」と「パーパス」を理解し、課題解決をする楽しい仕事

このように、クライアントのパーパスを理解して、それを叶えられるようにするために、「今何が課題なのか」を特定して解決してあげる。

そんな意味で考えていきますと、組織コンサルティングは楽しい仕事だと思いませんか?

相手の理想希望を叶えるためにできる仕事なんてなかなかいい仕事だなと思ってくださったなら、コンサルティングの仕事をしなくても、相手の描く理念を叶えられるような力を身につけるために、相手のパーパス何なのかを理解できるようになりましょう。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント