ドラッカーの仕事論① 知的労働と肉体労働の階級分離【ドラッカー9章】

中川先生と読むドラッカーの『マネジメント』今回からは「ドラッカーの仕事論」と言われるセクションです。

今日は最初に、仕事をめぐる現代社会の構造についてドラッカーが分析したセクションに集中していきたいと思います。

ドラッカーの『マネジメント』という本全体の位置づけからしますと、第9セクションから第14セクションが、仕事論にあたります。このセクションは現代で呼んでも新しく、これからの働き方に関する現代社会を予言するような内容になっています。

その理由は、決して短期視野に立たずに、もう少し大きい歴史的な視座から、そしてかなり率直に、今現代社会はこういう大きなトレンドの中にいるんだということにズバズバ切り込んでいくからでしょう。今日を生きる私達にもなるほどなと、学びを与えてくれるセクションなので、さっそく読んでいきましょうか!

現代産業の労働の前提条件

まずは、現代の産業が、どういう前提条件で動いているのか、私達はどのような構造の中で働いているのか。

ポイントはこの3つ。

●雇われる人で成り立つ社会が訪れているということ

●肉体労働の社会的地位は常に低下し続ける状況になっていること

●代わりに台頭してきている知識労働を生産的にするための働き方が、模索され続けていること

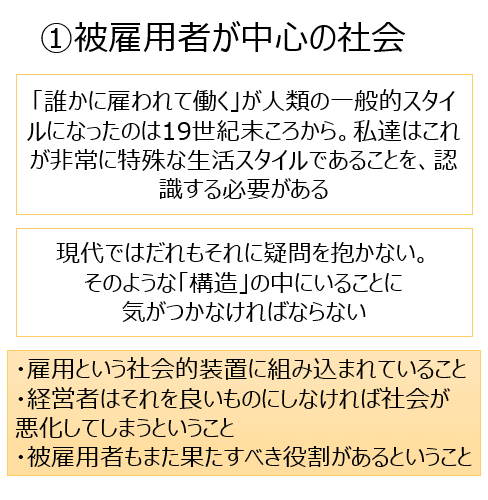

第1のポイント「被雇用者が中心の社会」

まず第1のポイントは、被雇用者、雇われている人が社会の中心になったというのは、これは大きな人類史の転換なんだということにまず気づくべきだということ。

どうしても、私達、今日の社会に生きていると、企業に雇われて暮らすというのが当たり前だと思ってしまう。

大学とか高校を出たら企業に就職する。そして、どこかの会社に就職しているというのが当たり前の状態であって、ベンチャー企業を興すなどの独立・起業は非常に特殊な事態だと思うじゃないですか。

なんですけれども、ドラッカーはこれを歴史的な視座で見ると、雇われる人が中心の社会という方がめちゃくちゃ特殊なんだと。そもそも毎日あくせく働くということが人類史の中で非常に特殊な出来事である上に、それが誰かに雇われて働くなんていうのは本当に特殊な事象なんだよね、というふうに言ってるわけです。

昔であれば1人1人が自分の自活のために、おのずとビジネス商売をしていたんですけれども、ところが今日ではお給料をもらって誰かのビジネスのために自分の時間を使っているという形になってるんだと、現代ではそういう構造の中にいることに疑問すら誰1人抱かないわけです。

だとしたら、これっていうのは、働き手としても非常に危うい状況だと見るべきですよね。

私達は、この構造というのを疑っていないけれども、誰かのために働いて誰かのためにお給金をもらって、その誰かが社会を動かしているというような大きな構造の中にいる。これにまず気がつかないことには、あなたはいつまでたってもこの歯車の中で、歯車の一員として生きることになる(まあそれはそれで幸せなことかもしれません)。大切なことでもありますけれども、しかしながら、私達はその構造に埋没してしまうという警鐘を鳴らしているわけです。

だからこそ、ここでドラッカーはこのように結論付けます。

私達はそのような装置に組み込まれてるということにまず気づいた上で、だからこそ、まず第1には経営者さんは、人の命と生活、人生を預かってるんだぞ、誰かの人生の何時間かを毎日毎日頂戴してあなたはやっているのだということをよく自覚すべきだということ。経営者が、非常に高い倫理感と、この社会構造に気がついた上で、事業を良いものにしていく意識がなければ、社会は回らない。

すなわち、良きマネジメントをしないことには社会が崩壊してしまう、社会を健全にできるかどうかその担い手は経営者さんたちなんですよ、このことにまず気付くべきだというわけです。

他方で、被雇用者もどういう構造に自分が生かされているのかに気がつかなきゃいけない。誰かに食わしていただいているのであれば、その組織の中でよき一員として取り組むということが、やはり働き手としても倫理感のある行動が求められます。あるいはこの構造を理解するのであれば、働かされるのではなく、自ら働く意識に変わっていくということも考えなきゃいけない、そのようなことを示唆しているわけです。

第2のポイント「肉体労働者の社会的地位低下」

そして第2点目、肉体労働者というものはもう継続的な方向性としてずっと社会的地位が低下する、それがドラッカーの言っていた時代でも継続的に続いてるし、そして2020年代の今でも続いている。もう、世紀を跨いでしまうような長いトレンドなんだということに、私達は気づくべきだということです。

知的労働、頭を使って分析し考え作戦を立てる、そういった仕事。あるいはその知的な成果物を新しいビジネスアイディアとしてユニコーン企業を育てる、そのようなことをやっている人というのが、端的に言えば、高給取りになって人々を動かして稼ぐ。

そういった構造の中で自らの肉体を提供して稼ぐ、あるいは自らのその単純な計算能力とか単純な文章書きの能力とかそういったものを、使われる側の人たち、このような形で知的に新しいものを生み出したり新しい構造を生み出したりする人たちと、その構造の中で自分のリソースを提供する側、このような階級の分離というものが新しい形で進んでいる。

かつての貴族階級、農民階級、こういう階級分けではなくて、頭を使って働く人と、そうではなくて肉体労働、あるいは単純知的労働に働く人という新しい階級分離が起こっていると。

これが見えない形で、また一見するとごくごくフラット、ニュートラルな社会のように見える中で進んでいるために気がついていないけどこういう構造になっているのが、この点も理解しておきましょうというわけです。

何もドラッカーは肉体労働がいらないとか駄目だとか、底辺だとかそういうこと言ってるんじゃないんです。そういうことを言っているのではなくて、現代社会の構造として、肉体労働も必要です絶対必要なんですけれども、どうしたって新しい形でこの知的な労働とそれ以外のものという形で階級分離が起こってしまっているのが現代だよと。

これに気がつかないといけないというわけです。

第3のポイント「知的労働者の生産性が鍵」

そして第3には、かくして知的労働というものが社会を動かしていき、厳しい言い方ですが知的労働というのがある種支配階級になっていくのであるとすれば、この知的労働、知的な生産をする人たちというものがきちんとマネジメントされている、あるいは自らをマネジメント、自立、自らを律することができてるかどうかということが鍵になってくる。

しかしそれは、かつての肉体労働者の管理のようにはいかない。

肉体を提供してこれだけのワークを行ったんだから、それに対してお給金がいくらというふうには、知的労働は管理はできないのだというわけですね。

新しいアイディアを創造する、新規なものを生み出すこれに対してボンっと対価が入ってくるわけなので、このような社会構造の中においてはどうやって知的労働に対して報いていくのが良い形なのか、どれくらいの報酬をどういうふうに出していくのが望ましいのか。

すなわち、この知的労働に固有のモチベーションの構造や、その人たちの働き方に合わせた管理のシステム、報酬体系、そして究極的にはこの知的労働者を中心とした形でどういうふうに社会をデザインしていくのか。これがこれから先の社会の、そして企業の成功の鍵になってくるのだと言っているわけです。

まとめ

どうでしたでしょうか。この章のドラッカーはかなり率直にズバズバ言う「物言い」でした。

ストレートに言ってしまった方がいいような内容を、ぼかしてごまかしてごまかして、この私達が生きる現代の構造に気付かせなくすることは、むしろ不誠実な態度であろうという態度なのだと思います。

どういう構造の中にいるかを理解しなければ、私たちは未来の指針を間違える。

決して古さを持っていない、大変重要な現代的なテーマだということがご理解いただけたはずです。

そしてドラッカーは、これを仕事論の基礎に位置づけたんだということを私達はよく認識しなきゃいけない。これは何も政治家や社会の支配者に対して、こういう構造の中にあるんだと言ってるのではなくて、【私達に対して言ってる】わけです。

一人一人の人間が、以上のようなことを念頭に、どういうキャリアを描けばいいのか、これからどう働いていくのがいいのか、それを考える上で、あなたが置かれているこの社会の現実に目を向けなさいと言ってるわけです。

いろいろ悶々と思ってしまうような章かと思いますが、決して目をそらさずに、この現代の構造ということをあなたの腹に収めておきましょう。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント