中川先生のピータードラッカーのマネジメント基本と原則、本日は第3章事業とは何かという所について解説をしたいと思います。

この章は、インタラクティブに実際に自分の会社のことをイメージしてもらいながら考えて考えて、一緒に答えを出していく、そういう章になっております。皆さんも、ぜひ自社が手がける【事業】って何なのかを、一緒に考えながら、この話を聞いてくださったら嬉しく思います。

事業を明確にすべき理由

まず最初に、我々の事業は何なのかということを、明確にすべき理由はなぜかを、ちゃんと明らかにしておこうと思います。なんでわざわざ事業を定義するなんてことをやんなきゃいけないのか、腹落ちしてないとやる気が起こらないですからね。

実際、ドラッカーも本章のスタートは「なぜ事業を定義する必要があるのか」の解説からスタートするんですけども、これについてドラッカーはこう言っています。

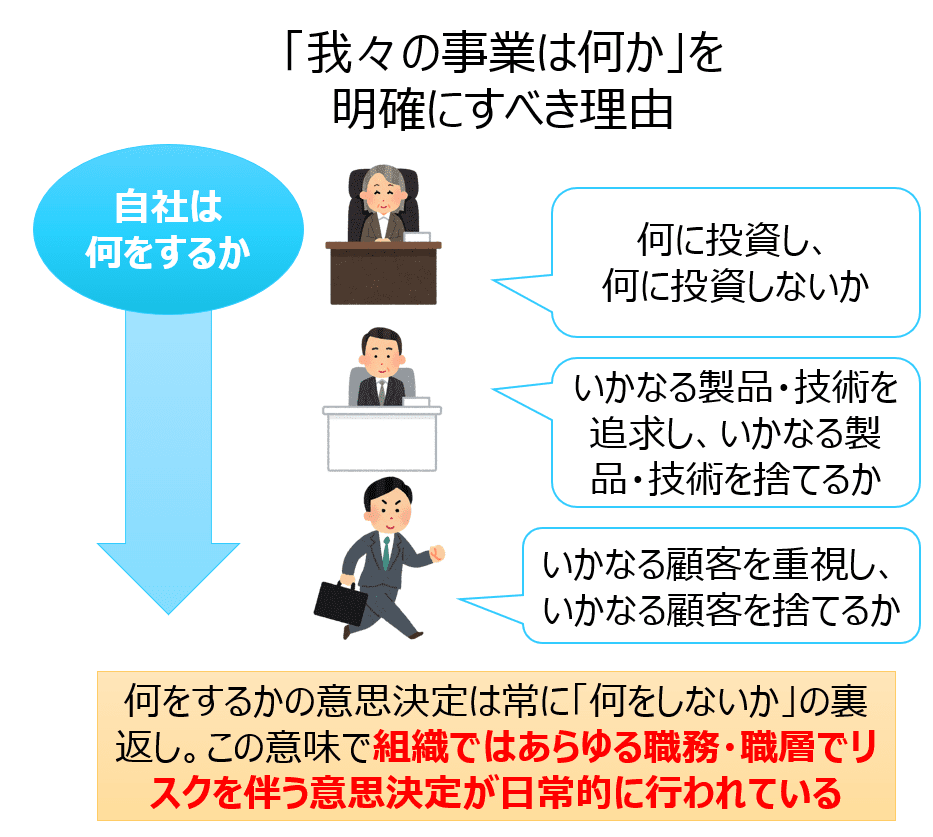

「自分たちは何をするかというのは、何をしないのかの裏返しだ」

会社の中では毎日のように、上層から現場に至るまで、ありとあらゆるレベルで、重要な、後戻りのきかない意思決定を行っている。このことを、みんな理解した方がいい。ドラッカーはこう警鐘します。

たとえば、1日のワークタイム中で、「これをしよう」という意思決定をしたときには、必ずその背後には「これはしない」という意思決定が伴っている。漫然と、会社で活動をしているうちに、皆さんは実は膨大な量の「●●をしない」を決めている。そうして、何をするか、【何をしないか】が積み重なって、あなたの事業活動というものが勝手に定まってしまう。

トップマネジメントならば、何に投資するか。ミドルレベルでは、どういう製品の売上を追求しようか、どんな技術を追求しようとか。現場レベルで言えば、どういうふうにお客さん取ってこようかとか。それらの背後では、「何に投資しないか」「どんな技術を捨てるか」「どういうお客様を狙わないか」といった、●●しないという判断が、実は行われている。

それら無数の、組織内の全ての人の意思決定に対して、経営陣はぜんぶ関与できるわけではない。

だから、事業を明確に定義する必要がある。

「うちの会社はこれをするんだ」(これはしないんだ)ということを、上から下まで下ろしておかなければ、漫然たる人々の意思決定の結果として、あなたが思っていた方向とは全く違う方向に会社が進んでしまう。きちんと、うちの会社がやることはこれなんだということを、全ての人にわかるように伝えていくこと。かくして、自分たちは何をしてる会社なのか、これを定義することが大切になるのです。

3つの問いについて

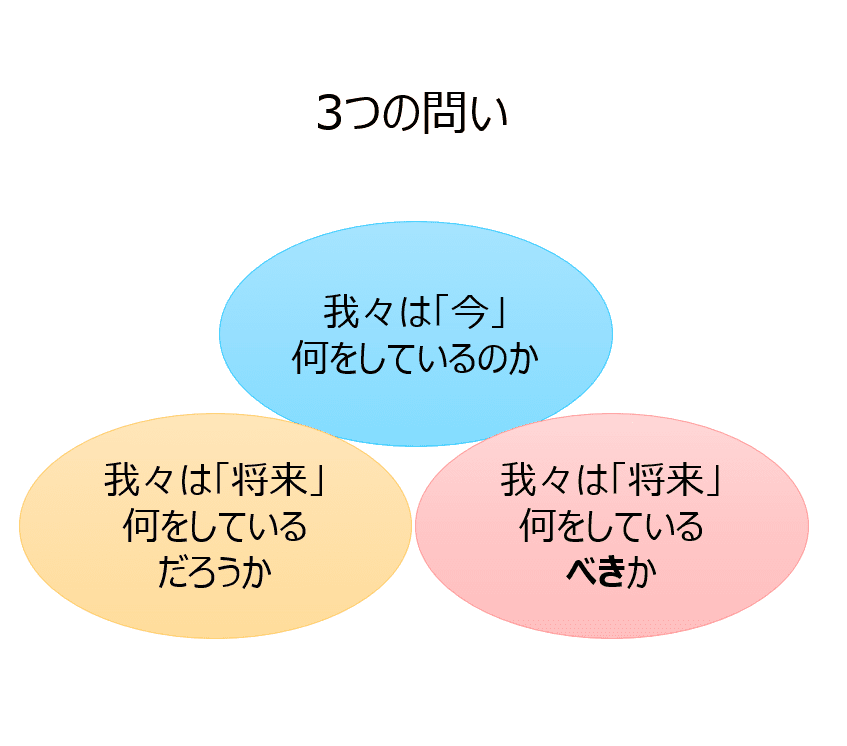

これを明らかにしていく上で、問いは3つある。そうドラッカーは述べている。

第1は、まず我々は【今】何をしているのかということを正しく理解し、認識すること。まず現状の自分たちは何をしているのかについて、きちっと定義ができますかと、本当にできていますかということを経営者達に問うているわけです。

そして第2には、我々は【将来】時点で何を【している】だろうか。これからどのような社会変化が起こっていて、その中で私達は何をしているだろうか。社会の変化が、目に入っていますかということ。

第3には、本当にその生々流転する社会の変化に自然に従っているだけで行きたいところにたどり着けるんですかということ。【将来】、何を【すべき】だろうかという、向かうべき方向も定めておかねばならない。

この三つの問いの中から、会社が目指していくべき方向、私達が何をすべきなのか、を明確にする。

第1の問いについて

それでは、ここから実際にインタラクティブに皆さんの中で考えながら、話を聞いてもらいたいと思います。

経営者の人はまさに自分が今手がけている事業について考えて頂きたいですし、勤めていらっしゃる方は自分の会社の戦略を考える上でぜひチャレンジしてみてもらいたいです。

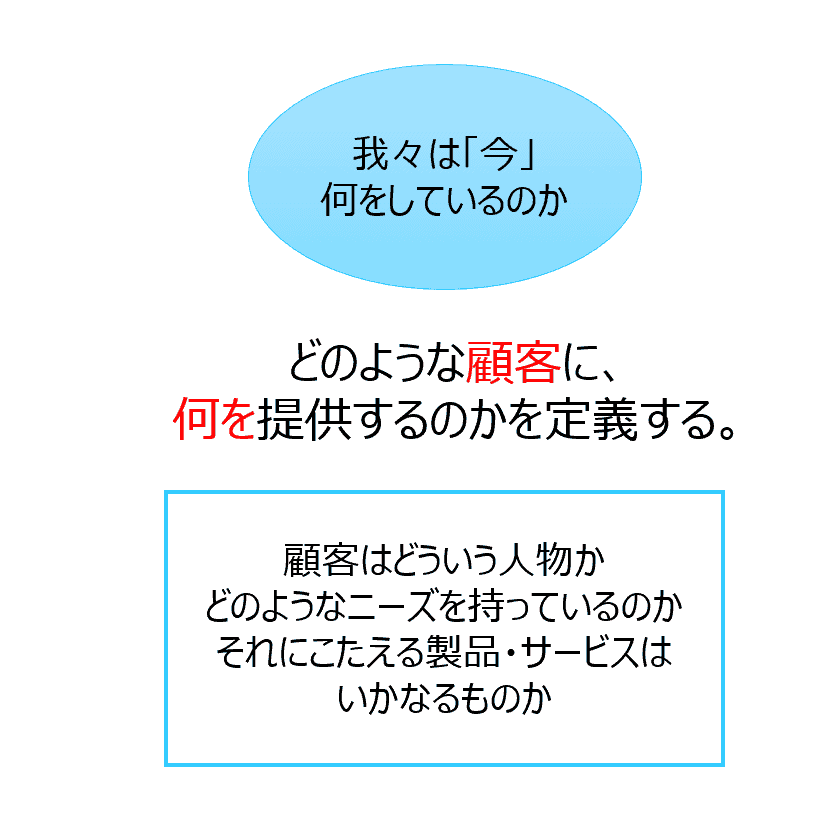

まず第1の問い。我々は、今、何をしているのかですね。

言うのなら、この商品売ってんだよ、このサービスを売ってんだよと、そのように商品やサービスで定義されるかもしれませんが、それでは甘い。これに加えて、あなたは今どういうお客さまとを相手にしているのかも必要になる。お客さまが、見えているか。顧客をはっきり定義してみてごらんなさいよ、というわけです。

そして、「こういう製品・サービスをこういう顧客に届けている」ということを、本質的に、「この社会でどういう役割を果たそうとしているのか」と問う。この構造を、しっかり掴んでおく。

車を売っています、というだけでは、みんなの意思決定がバラバラになるわけですね。

どういう車を、誰に売るのか。それを通じて、社会にどう貢献しているのか。これが明確になることで、皆の足並みがようやく揃うのです。

うちの会社としてやるべきことは、こういう顧客に、こういう価値を届けようとしているのだ。ここのところの構造をしっかりさせていないと、目の前の商品サービスに引っ張られて、その商品が売れればいいやということで、どんどん違う方向に行ってしまう可能性があるわけです。

第2の問いについて

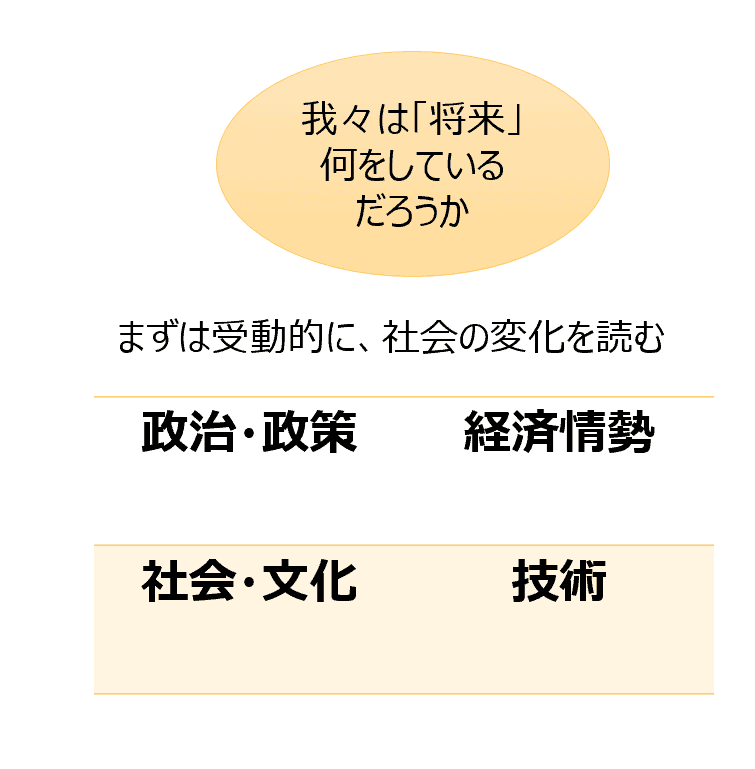

そして第2の問いは、我々は将来何をしているのかということなんですけど、ここに当たってドラッカーは後にPEST分析という名前で整えられるような分析手法の、その基本形みたいなものを書いています。

ここで明確にPEST分析が出てきているわけではありません。なぜならPEST分析の成立の方が、はるかに後年だからです。

これから先どういうふうに社会情勢が変わっていくのか。政治政策のようなものはどう変わっていくのか。経済情勢はどう変わっていくのか、国民はどんな感じに豊かになって、どういう人々がお金を持つようになっていくのか。家族構成はどんなふうになるのか、また社会文化としてどういうことが社会的に注目されていくのか。テクノロジーはどう変化していくか。

ドラッカーは本文中で別に上図のようなフレームワークを出しているわけじゃないですけども、これらのことに目配せをせよという。そして、これらの変化が会社にどういう影響を与えるのかを見ておけ、という。

今の事業だけを見ていては大局を見失う。今のお客さんに何を届けているかだけではなくて、これから先の社会変化を見据えた上で、どういうことをやっていかなきゃいけないんだ、そこのところも、みんなに腹落ちさせておかないといけませんよねということになるわけです。

第3の問いについて

そして第3には、その生々流転する社会変化に合わせていけばいいだけじゃないですね、しっかりヴィジョンをもって動きましょうねという話。うちの会社としての理念、志、目指すべき方向性、それを社長として、経営陣としてしっかり持っているか、仲間たちに伝えられているか。これが第3に問われていることなわけです。

能動的に、自分たちがどういう未来を作りたいと思っているのか、社会にどう貢献しようと思っているのか、それをはっきりさせましょうということですね。こんにちで言うミッション、使命、あるいはパーパス、目的と呼ばれるようなものです。

それをしっかり持っていくことによって、やはりうちの会社ってこれをやるべきなんですね、こういうことをやっていきたいと思うんだよね、というのが出てきて、これこそが人々を動かしていく未来を開いていく力になっていくわけです。

それがきちんと示せているなら、仲間たちもついてくる。お金もついてくる。いろんな取引先も広がっていく。社会の様々な資源を集めて事業ができるのは、この未来に何を果たしていきたいのか、使命をきちんと持っているからだということになるわけです。

まとめ

かくして、これら三つの問い、大切だってことを分かっていただけたんじゃないかと思います。

今、どういうお客さんに何を提供しているのか、そしてこれからうちの会社はどう変わっていくのか。そんな中でもうちの会社が果たしていくべきことは何なのか。これらの問いを、日常的に社長たるものがきちんとやっていくことによって、あなたの中に、うちの会社はこういう方向で進んでいくべきだという、戦略の原型のようなものが出来上がってくる。それを常日頃仲間たちに伝えることによって、仲間たちも意思決定が正しく行えるようになっていくわけです。

かくしてこの、戦略、管理、オペレーションと会社に関わるいろんな職層の人々のそれぞれの担っている仕事に一貫した方針を与える【事業定義】、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。今日の三つの問い、あなたの事業で、ぜひやってみてもらいたいと思います。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント