プレゼンテーションとは

プレゼンテーションとは、自分の思想やアイデア、提案などを他者に効果的に伝え、理解や賛同を得たり、聴衆に行動を促すことにあります。

発表が自分の意見を一方的に述べることに重点を置くのに対し、プレゼンテーションは聴衆の理解や共感を得ることを目的としています。つまり、発表が自分基点であるのに対し、プレゼンテーションは聴衆基点なのです。

ビジネスの場で行われる、新しい企画の提案、プロジェクトの進捗報告、製品やサービスの紹介など、様々な場面で目にするすべてプレゼンテーションといえます。

さらに、優れたプレゼンテーションとは、プレゼンター自身の利益だけでなく、聴衆にとっても価値あるものでなくてはなりません。プレゼンターが一方的に自説を押し通すのではなく、聴衆が理解・納得でき、互いにメリットのある提案をすることが重要です。つまり、プレゼンテーションの目的は、聴衆との合意形成や協力関係の構築にあると言えるでしょう。聴衆の立場に立ち、対話を重ねることで、win-winの関係を築くことがプレゼンテーションの究極の目標なのです。

現代社会においては、情報の伝達や意思決定の場面で、プレゼンテーション能力がますます重要視されています。効果的なプレゼンテーションを行うためのスキルは、個人のキャリア形成や組織の成功にとって不可欠な要素と言えるでしょう。

プレゼンの準備段階のコツ

プレゼンの目的と聴衆の分析

プレゼンの準備で最も重要なのは、プレゼンの目的と聴衆の分析です。これらを明確にすることで、伝えるべき内容や説明の詳細さを適切に設定できます。

プレゼンの目的とは、なぜそのプレゼンを行うのか、聴衆に何を理解してもらいたいのか、ということです。たとえば、新商品の提案であれば、商品コンセプトの理解と提案への賛同が目的となります。業務改善の提案であれば、課題認識の共有と改善案の実行が目的となるでしょう。つまり、プレゼンの目的を意識することで、伝えるべき情報の優先順位が明確になり、聴衆の行動を促すために何を訴求すべきかが見えてきます。

そして、聴衆の分析も欠かせません。聴衆の属性や立場、ニーズ、関心事を把握しておくことで、プレゼンの内容や語り方をカスタマイズできるからです。

たとえば、聴衆が経営層であれば、ビジネスへのインパクトを中心に、戦略的な観点から簡潔に説明することが求められます。一方、聴衆が同僚や部下であれば、実務的な観点から、具体的な進め方まで詳しく説明する必要があるかもしれません。

また、聴衆の事前知識や専門性のレベルに応じて、補足説明の量を調整することも重要です。専門外の人に話す際は、専門用語を避け、平易な言葉で丁寧に説明を加えることが欠かせません。逆に、専門家が多い場合は、専門用語を使いつつ、ややテクニカルな説明も交えることで、理解を促進できるはずです。

このように、プレゼンの目的と聴衆を適切に分析することは、プレゼンの骨格を作る上で非常に重要な作業だと言えます。聴衆の興味を引き、納得を得るためには、まずは目的を明らかにして、聴衆のことを深く理解する。その上で、プレゼンの型に沿いつつ、聴衆に合わせて調整を加えていくことが肝要なのです。

資料の構成と内容の工夫

プレゼン資料の構成では、STAR法、Why-so、So-whatの視点を組み合わせるのが効果的です。

- STAR法で現状と目標、解決策、期待される効果を論理的に説明

- Why-soで結論を先に述べ、聴衆の関心を引く

- 結論の根拠を説明し、示唆や提案を盛り込んでSo-whatの視点を加味

- 聴衆の心に響く表現や具体的なメリットを数値で示す

- スライドは1枚につき1メッセージに絞り、シンプルで印象的なデザインに

聴衆を飽きさせず、納得感を高め、行動を促すプレゼン資料を目指しましょう。常に聴衆にとっての意味や価値を意識することが、プレゼン成功の秘訣です。

具体的に見ていきましょう

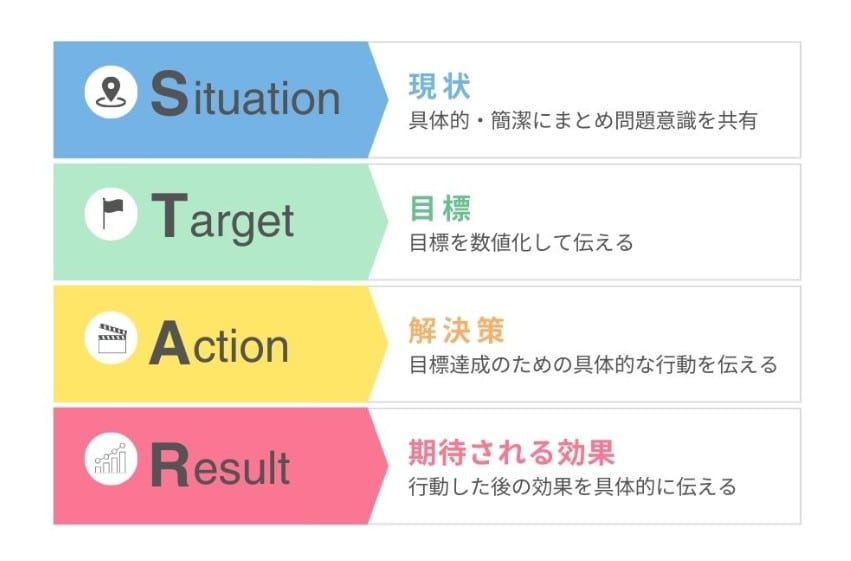

STAR法

STAR法は、プレゼンの基本的な流れを示すフレームワークで、Situation(現状)、Target(目標)、Action(解決策)、Result(期待される効果)の頭文字を取ったものです。

- Situation(現状)

まずは、プレゼンのテーマに関連する現状を説明します。課題や問題点、現状の数値データなどを示すことで、聴衆と問題意識を共有します。現状の説明は、聴衆が理解しやすいよう、具体的かつ簡潔にまとめることが大切です。 - Target(目標)

次に、現状を踏まえて、達成したい目標を提示します。目標は具体的かつ明確で、可能な限り数値化することが望ましいです。「売上を前年比10%増加させる」「顧客満足度を95%以上にする」など、明確な目標を示すことで、聴衆の理解と共感を得やすくなります。 - Action(解決策)

目標達成のために必要な解決策を説明します。解決策は、現状の課題を踏まえて、目標達成に向けて最も効果的と考えられる施策を提案します。複数の解決策を示す場合は、それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な選択肢を提示しましょう。 - Result(期待される効果)

解決策を実行した結果、どのような効果が期待できるのかを説明します。可能な限り数値化し、具体的なイメージを聴衆に伝えることが重要です。期待される効果を明示することで、解決策の実行を後押しし、聴衆の行動変容を促すことができます。

STAR法を用いることで、プレゼンの構成が明確になり、聴衆に分かりやすく情報を伝えられます。また、現状と目標、解決策と期待される効果を順序立てて説明することで、聴衆の理解と納得を得やすくなります。

ただし、STAR法はあくまで基本的な流れを示すフレームワークであり、プレゼンの内容や目的に応じて、柔軟にアレンジすることが大切です。状況に合わせて、Why-soやSo-whatの視点を取り入れるなど、聴衆に合わせた最適なプレゼン構成を工夫しましょう。

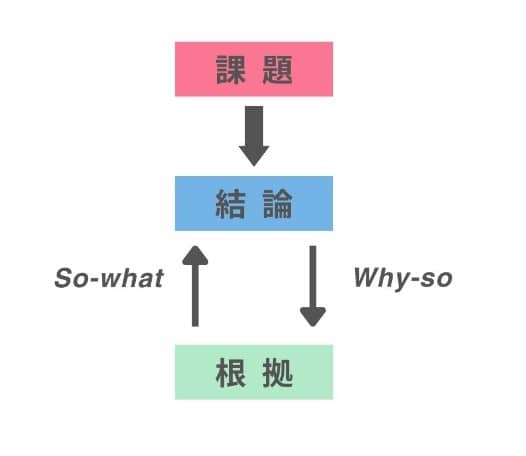

Why-soとは

Why-soは、プレゼンの結論や主張を先に述べてから、その理由や根拠を説明する方法です。「Why so?」は「なぜそうなのか?」という意味で、結論を聞いた聴衆の自然な疑問に答える形で話を進めていきます。

Why-soを使うメリットは以下の通りです。

- 聴衆の注意を引き付ける

プレゼンの冒頭で結論を提示することで、聴衆の興味を喚起できます。「なぜそのような結論に至ったのか」という疑問を抱かせ、続く説明に耳を傾けてもらいやすくなります。 - 聴衆の理解を促進する

結論を先に示すことで、プレゼンの全体像を聴衆に伝えられます。何について話されるのかを予め理解した上で説明を聞くことができるため、内容の理解度が高まります。 - 説得力を高める

結論に至った背景や根拠を丁寧に説明することで、主張の説得力を高められます。データや事例を用いて論理的に説明することで、聴衆の納得を得やすくなります。

ただし、Why-soを使う際は以下の点に注意が必要です。

- 結論が明確で簡潔であること

冒頭で述べる結論は、明確で簡潔にまとめることが大切です。結論が曖昧だったり、複雑すぎたりすると、聴衆の理解を妨げてしまう恐れがあります。 - 十分な根拠を示すこと

結論を支える根拠を十分に示すことが重要です。根拠が不足していたり、説得力に欠けていたりすると、結論の信憑性が損なわれてしまいます。 - 聴衆の反応を見ながら柔軟に対応すること

聴衆の反応を見ながら、説明の詳細さを調整することが必要です。聴衆の理解度に合わせて、補足説明を加えたり、質疑応答の時間を設けたりするなど、柔軟に対応しましょう。

Why-soは、プレゼンの説得力を高め、聴衆の理解を促進するための効果的な方法です。聴衆を飽きさせずに、結論に至る過程を論理的に説明できるでしょう。ただし、結論と根拠を明確に示し、聴衆の反応に柔軟に対応することが肝要です。状況に応じて、STAR法やSo-whatの視点と組み合わせるなど、最適なプレゼン構成を工夫しましょう。

So-what

So-whatは、プレゼンの内容が聴衆にとってどのような意味や価値を持つのかを考える視点です。「So what?」は「それがどうしたの?」「だから何?」という意味で、プレゼンの内容を聴衆の立場から評価し、その重要性や有用性を明確にすることを目的としています。

So-whatの視点を取り入れることで、以下のようなメリットがあります。

- 聴衆の関心に対して適切に応える 聴衆は、自分にとってどのようなメリットがあるのかを知りたいと考えています。So-whatの視点で内容を吟味することで、聴衆の関心や期待に沿ったプレゼンを行うことができます。

- プレゼンの説得力を高める 聴衆にとっての意味や価値を明確に示すことで、プレゼンの説得力を高められます。単なる事実の羅列ではなく、聴衆の問題解決や意思決定に役立つ情報を提供することで、説得力のあるプレゼンになります。

- 聴衆の行動変容を促す 聴衆が得られる具体的なメリットや、提案の実行による効果を示すことで、聴衆の行動変容を促しやすくなります。プレゼンの内容が聴衆の実務に直結することを伝えることで、積極的な行動を引き出せるでしょう。

So-whatの視点を取り入れる際は、以下の点に留意しましょう。

- 聴衆の立場に立って考える 聴衆の立場に立ち、聴衆が抱える課題や関心事を理解することが重要です。聴衆のニーズを把握した上で、プレゼンの内容が聴衆にとってどのような意味を持つのかを考えましょう。

- 具体的なメリットを示す 聴衆にとってのメリットを具体的に示すことが大切です。抽象的な表現ではなく、数値化された効果や、実務に即した利点を明示することで、聴衆の理解と共感を得やすくなります。

- プレゼンの全体を通してSo-whatの視点を持つ プレゼンの各部分だけでなく、全体を通してSo-whatの視点を持つことが重要です。プレゼンの導入から結論まで、一貫して聴衆にとっての意味や価値を意識することで、説得力のあるプレゼンになります。

So-whatの視点は、聴衆に焦点を当てたプレゼンを行うための重要な考え方です。聴衆の立場に立ち、具体的なメリットを示すことで、プレゼンの説得力を高め、聴衆の行動変容を促すことができるでしょう。

スライドデザインのポイント(見出しの重要性、わかりやすい言葉の使用)

スライドデザインでは、見出しが非常に重要な役割を果たします。各スライドの見出しは、そのスライドの中心的なメッセージを明確かつ簡潔に伝えるものでなければなりません。また、聴衆の理解を深めるために、専門用語や難解な言葉は避け、わかりやすい言葉を使うことが大切です。

スライドの情報量にも注意が必要です。1枚のスライドには1つのメッセージに絞り、要点を箇条書きで簡潔に記載しましょう。図表やグラフを活用することで、視覚的に訴求力を高めることもできます。

デザイン面では、シンプルで統一感のある見た目を心がけましょう。背景や装飾は最小限に抑え、余白を十分に取ることで、メッセージの可読性を高めることができます。文字のフォントサイズは24pt以上が望ましいでしょう。私の場合はフォントはMeiryoUI一択です。メイリオはゴシック系に分類される最新のフォントで、その中でも限られた空間になるべく多くの文字が収められるように作られているものがMeiryoUIです。

要するに、スライドは聴衆にとって理解しやすく、印象に残るものでなければなりません。見出しの工夫とわかりやすい言葉の使用、そしてシンプルで洗練されたデザインが、効果的なスライド作りのポイントだと言えます。

プレゼン当日の話し方のコツ

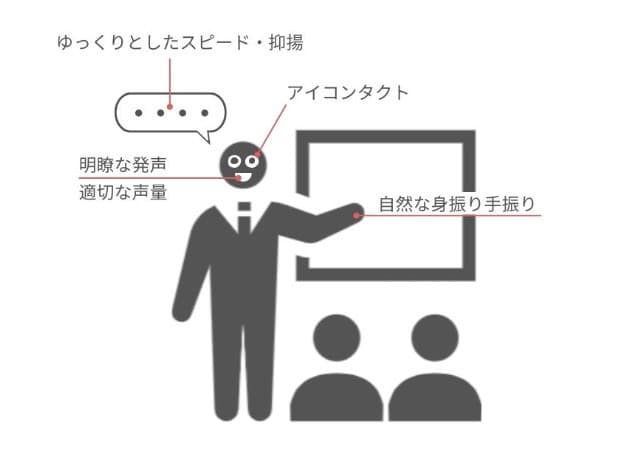

プレゼン当日の話し方のコツとして、以下の5つのポイントが挙げられます。

- 明瞭な発声と適切な声量

聴衆にメッセージを確実に伝えるために、明瞭な発声を心がけましょう。言葉を明確に発音し、聴衆の人数や会場の広さに応じて、適切な声量で話すことが重要です。小さすぎる声では聞き取りにくく、大きすぎる声では聴衆に不快感を与えてしまう可能性があります。 - ゆっくりとしたスピード

聴衆がプレゼンの内容を理解し、消化する時間を与えるために、ゆっくりとしたスピードで話すことが大切です。速すぎる話し方では、聴衆が内容を十分に理解できない恐れがあります。一呼吸置くことで、聴衆の理解を促し、自分自身も落ち着いて話すことができます。 - 抑揚とポーズの活用

単調な話し方では、聴衆の集中力を維持することが難しくなります。重要なポイントを強調する際には、声の抑揚を効果的に使いましょう。また、ポーズを適切に取ることで、聴衆に考える時間を与え、次の内容への注目を促すことができます。 - アイコンタクトの重要性

聴衆との信頼関係を築き、プレゼンへの関心を維持するために、アイコンタクトが重要です。聴衆全体に目を配り、一人一人と目を合わせるようにしましょう。アイコンタクトを通して、聴衆の反応を確認し、それに応じて話し方を調整することもできます。 - 自然な身振り手振り

プレゼンの内容を補強し、説得力を高めるために、自然な身振り手振りを活用しましょう。ジェスチャーは、聴衆の理解を助け、話し手の熱意を伝えることができます。ただし、過剰なジェスチャーは逆効果になる可能性があるため、バランスを保つことが大切です。

これらの話し方のコツを意識し、練習を重ねることで、聴衆を引き付ける説得力のあるプレゼンを実現することができるでしょう。自分の個性を活かしつつ、聴衆に配慮した話し方を心がけることが、プレゼン成功への鍵となります。

プレゼン中の注意点

プレゼンテーション中の注意点として、以下の3つのポイントが挙げられます。

1. 初級者:時間管理の徹底

プレゼンテーションでは、与えられた時間内に話を終えることが重要です。時間を超過してしまうと、聴衆の集中力が低下し、予定されていた質疑応答の時間が削られてしまう可能性があります。プレゼンの各部分の時間配分を事前に計画し、それに沿って進行するよう心がけましょう。時計を見ながら、残り時間を意識することも大切です。もし時間が不足している場合は、臨機応変に内容を調整し、最も伝えたいポイントに焦点を絞ることが求められます。

2. 上級者:聴衆の反応の観察

プレゼンテーション中は、聴衆の反応を観察し、それに応じて話し方を調整することが重要です。聴衆が理解しているか、興味を持っているかを確認しながら進めましょう。うなずきや笑顔などのポジティブな反応があれば、その部分の説明を詳しくしたり、例を挙げたりすることで、理解を深めることができます。一方、聴衆が集中力を失っていたり、退屈そうにしていたりする場合は、話し方を変えたり、質問を投げかけたりして、関心を引き戻すことが必要です。

3. 上級者:柔軟な対応とアドリブ

プレゼンテーション中は、予期せぬ出来事が起こる可能性があります。機材のトラブル、突然の質問、時間の超過など、様々な状況に直面する可能性があります。そのような場合でも、冷静さを保ち、柔軟に対応することが求められます。アドリブを効かせて、臨機応変に話を進められるよう、準備しておくことが大切です。例えば、技術的な問題が発生した場合は、その間に聴衆に質問を投げかけたり、関連するトピックについて話したりすることで、プレゼンの流れを維持することができます。

プレゼンテーション中は、これらの注意点を意識しながら、聴衆との対話を重視し、柔軟に対応することが重要です。時間管理、聴衆の反応の観察、アドリブの活用を通して、説得力のあるプレゼンテーションを実現しましょう。

プレゼンテーションよくある失敗と対策

プレゼンテーションでよくある失敗とその対策を以下の3つ紹介します。

1. 情報過多のスライド

スライドに多くの文字や複雑な図表を詰め込み、聴衆が内容を理解できない。

対策

スライドは聴衆の理解を助けるための補助ツールです。情報を絞り込み、シンプルで分かりやすいスライドを作成することが重要です。一枚のスライドには、一つの主要なメッセージを盛り込むようにしましょう。

2. 一方的な話し方

聴衆の反応を確認せず、一方的に話を進めてしまう。

対策

レゼンテーションは聴衆とのコミュニケーションです。聴衆の反応を観察し、それに応じて話し方を調整することが大切です。質問を投げかけたり、聴衆の意見を求めたりすることで、双方向のコミュニケーションを促進しましょう。

3. 自信のなさ

緊張のあまり、声が小さくなったり、視線が泳いだりしてしまう。

対策

自信のない態度は、プレゼンテーションの説得力を低下させてしまいます。リラックスして臨むためにも、十分な練習を積み、自信を持って話すことが大切です。姿勢を正し、アイコンタクトを心がけ、落ち着いた口調で話すように意識しましょう。

優れたプレゼンターの共通点

- ストーリーテリング能力

プレゼンテーションをストーリー仕立てで構成することで、聴衆の心を動かし、メッセージを印象付けることができます。聴衆を引き込む導入部、説得力のある展開、印象的な結論など、ストーリーの構成要素を効果的に使います。難易度が高いかもしれませんが、情報を単に羅列するのではなく、ストーリーを通して伝えることをイメージしてプレゼンテーションの構成を考えてみてください。 - 情熱と熱意

自分の伝えたいメッセージを心から信じ、その思いを全身で表現するとその思いが言葉や表情、身振り手振りに表れ、聴衆に伝わります。優れたプレゼンターは、自らのメッセージに対する情熱と熱意を持っています。 - 聴衆への配慮

優れたプレゼンターは、常に聴衆のことを考えています。聴衆のニーズや関心事を理解し、それに合わせてプレゼンテーションの内容を構成します。聴衆の立場に立って考え、わかりやすく、関心を引くプレゼンテーションとなるようを心がけることが大切です。

プレゼン究極の奥義

プレゼンは緊張してもいい

プレゼンで緊張することは、何も悪いことではありません。むしろ、緊張するということは、そのプレゼンの場が自分にとって大切な場であると認識している証拠なのです。

プレゼンの目的の1つは、自分の思いを相手にぶつけ、理解と賛同を勝ち取ることです。緊張でガチガチになって、用意してきた内容を全然話せなかったとしてもです。その必死な姿勢とか熱意みたいなものが相手に伝われば、それはそれで十分に意味のあるプレゼンだったんじゃないでしょうか。

誰しもプレゼンの場では緊張するものです。聴衆もそのことを理解していますから、緊張している姿を見て、ネガティブな評価をすることはまずありません。むしろ、緊張に負けずに自分の思いを伝えようとする姿勢を高く評価してくれる人が多いはずです。

もちろん、講師のような教える側や導く側の立場でプレゼンを行う際には、緊張をコントロールする技術も必要でしょう。しかし、それ以上に大切なのは、その場の重要性を理解し、真摯な姿勢で臨むことなのです。

プレゼンで緊張することは自然なこと。その緊張を力に変えて、自分の思いを精一杯伝えることができれば、それ自体が立派なプレゼンです。

フロー状態のプレゼン

フロー状態とは、スポーツの世界で「ゾーンに入る」と表現されるように、パフォーマンスに没頭し、高いレベルで力を発揮できる理想的な心理状態のことです。プレゼンで緊張して頭が真っ白になるのは、考えるべきことが多すぎて処理しきれなくなっている状態だと言えます。

しかし、フロー状態に入ることができれば、意識的な思考を超えて、無意識のうちに最適な行動を取ることができます。これは、日常的な経験の中にも見られます。例えば、ゲームに熱中しているとき、私たちはフロー状態に入っているのです。

プレゼンは、このフロー状態で臨むことが理想的です。そのためには、自分がどのような条件下でフロー状態に入りやすいのかを把握することが大切です。自己分析を行い、フロー状態に入るための思考のスイッチや、理想的な身体の状態を理解しておく必要があります。

一般的に、フロー状態は、高い目標に挑戦し、それに見合った高い技術を持っているときに起こりやすいと言われています。つまり、プレゼンに臨む際は、入念な準備とリハーサルを重ねることが、フロー状態に入るための鍵になるのです。

練習を積むことで、プレゼンに必要な技術が身につき、自信が高まります。それによって、本番での緊張は次第に和らぎ、フロー状態に入りやすくなるでしょう。

誰だって緊張はするものです。でもね、その緊張を克服する方法はちゃんとあるんですよ。フロー状態ってやつを目指して練習に練習を重ねて、最高のパフォーマンスを出せる状態で本番に挑む。それこそが、緊張なんかに負けないプレゼンへの近道だと、私は信じています。

著者・監修者

-

1982年生。経営学者/やさしいビジネススクール学長/YouTuber/経済学博士/関東学院大学 特任教授/法政大学イノベーション・マネジメント研究センター 客員研究員

詳しい講師紹介はこちら website twitter facebook youtube tiktok researchmap J-Global Amazon

専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。

「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。

「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力中。

コメント