ハロー効果は、様々なシーンで使われる心理的現象です。ビジネスから恋愛などでも、ハロー効果による現象は見られます。

ビジネスにおいては、マーケティング戦略としてハロー効果を取り入れているケースもあるほどです。

しかし、ハロー効果にはメリットばかりではありません。

ハロー効果によってデメリットが生じてしまう場合もあるので、注意が必要です。そこで今回は、ハロー効果の基本的な意味や活用方法について解説します。

また、ハロー効果は人事評価において注意すべき現象なので、注意するべき評価方法についても紹介します。

ハロー効果とは

ハロー効果とは、ある個人の特定の特徴が良い場合、その人の他の多くの特徴も良いものであると判断される傾向を指します。

例えば、見た目が良い人は性格も良いと判断されるなど、一つの良い特徴が全体的な印象に影響を与えるといった効果です。

この現象は、人間の認知における誤りの一つであり、公正な評価を妨げる可能性があります。

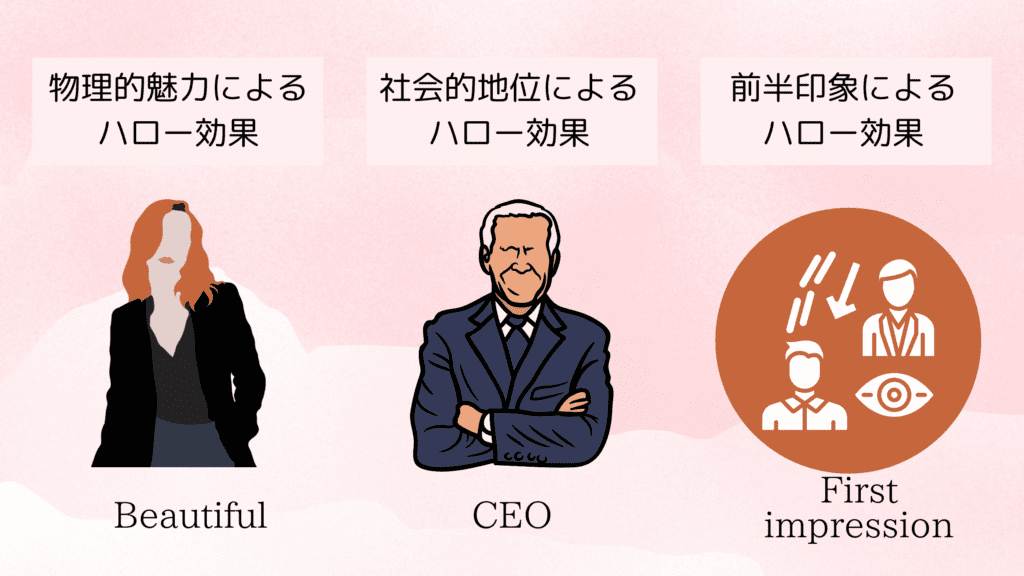

ハロー効果の種類

ハロー効果には、主に3つの種類があります。

- 物理的魅力によるハロー効果…見た目が良いと判断すると、その人の他の特徴も良いと思い込んでしまう現象

- 社会的地位によるハロー効果…社会的地位が高い人は、優秀であると考えられやすくなる現象

- 前半印象によるハロー効果…最初に得た印象がその後の評価に影響を与える現象

その他、ハロー現象と似た現象などについて、以下で解説します。

ハロー効果とピグマリオン効果の違い

ハロー効果とピグマリオン効果は、いずれも人の判断や行動に影響を与える現象ではありますが、大きく異なります。

ピグマリオン効果は、他人の期待がその人の行動やパフォーマンスに影響を与える現象です。

それぞれの違いを簡潔に表すと、以下のようになります。

・ハロー効果…一つの印象から「できる人」と思い込まれる

・ピグマリオン効果…「できる人だ」と期待されることで「努力する」

ハロー効果とホーン効果の違い

ハロー効果とホーン効果は、真逆の意味を持っています。

ハロー効果は、一つの印象から「できる人」と思いこまれる作用ですが、ホーン効果は、一つの悪い印象から、その他についても悪いものであると判断される作用です。

マイナスな印象が多いことから「悪魔の角効果」と呼ばれる場合もあります。

また、ハロー効果には、ポジティブハロー効果とネガティブハロー効果がありますが、ネガティブハロー効果にあたるものがホーン効果です。

ハロー効果が役に立つシーン

ハロー効果は、生活やビジネスの中で、様々なシーンに役立つ効果です。

主に役立つシーンとしては、以下の4つがあります。

- 人事評価

- 面接評価

- マーケティング

- 恋愛

それぞれのシーンで、どのようにハロー効果が作用するのか、以下で解説します。

人事評価

ハロー効果は、人事評価のシーンで役に立ちます。

例えば、営業成績がトップになった場合、その他の評価も良いと評価されやすいのです。

また、会社一人の評価が良いことで、会社全体が良いと判断されるケースもあります。

基本的にはプラスに働きますが、評価者の基準が客観的でなくなり、評価が歪められてしまう点に注意しなければいけません。

面接評価

ハロー効果は、面接などでもプラスに働きます。

例えば、容姿端麗であったり有名大学出身であったりすると、面接官に良い印象を与えやすいです。

そのため、面接などを控えている場合は、自分の目立つ特徴を伝えるようにすると良いでしょう。

しかし、その分期待が高まってしまうので、ネガティブハロー効果のきっかけになる可能性があります。

マーケティング

企業のマーケティングシーンにも、ハロー効果は影響を与えます。

よくある例が、著名人をCMやホームページのデザインに起用している例です。

その著名人の印象が良ければ良いほど、その会社や製品、サービスも良いものという印象を与えます。

このようなマーケティングにおけるハロー効果は、ビジネスシーンで多く見られます。

恋愛

恋愛の面でもハロー効果はプラスに働きます。

恋愛面では、第一印象が非常に重要だからです。

例えば、初めて会う相手に対して「おしゃれ」な印象を与えられれば、その他の評価も良く見られるようになります。

ハロー効果のメリット

ハロー効果は、プラスに働く傾向が多いため、ほとんどの場合でメリットと言えます。

主なメリットとしては、以下の3つです。

- 高評価を受けられる

- 信頼されやすくなる

- 悪い印象を良い印象に変えられる

なぜそれぞれのメリットが生じるのか、以下で解説します。

高評価を受けられる

ハロー効果は、そもそも周囲の期待が高い状態です。

そのため、実際に一つひとつの言動や仕事などで評価されると、より高評価になりやすくなります。

その結果、その人の人柄やその他の才能まで評価されるようになるのです。

信頼されやすくなる

ハロー効果は、信頼度を高めるためにも使えます。

一度「信頼できる」と思ってもらうことで、その後も信頼されやすくなるからです。

寄せられている期待さえ裏切らなければ、その信頼は今後も続いていきます。

悪い印象を良い印象に変えられる

ハロー効果は、第一印象だけが重要なわけではありません。

一度悪く捉えられてしまった印象も、ハロー効果によって良い印象に変えられます。

例えば、社内から「厳しい」と思われている上司が、笑顔で子どもと触れあう姿を見たらどうでしょうか。

その上司への印象は「もしかしたら良い人なのではないか」と感じられるかと思います。

このように、悪い印象があったとしても、一つの言動で払拭できるのも、ハロー効果の一つです。

ハロー効果のデメリット

ハロー効果は、良い印象を与えられる人にとっては大きなメリットになりますが、デメリットに感じてしまうケースもあります。

主なデメリットは、以下の3つです。

- 不当な評価を受ける可能性がある

- ハロー効果は持続しない

- 予期せぬ出来事でイメージダウンが起きる

それぞれのデメリットがどのようにして起きてしまうのか、以下で解説します。

不当な評価を受ける可能性がある

ハロー効果は、面接の面でデメリットになる場合があります。

良い評価を受ける人がいる反面、ハロー効果の影響を受けない人もいるからです。

例えば、有名大学に行っていた人はハロー効果の影響を与えやすいですが、有名ではない大学や大学に行っていなかった人にとってはメリットが得にくくなります。

結果として、本来採用に値する能力を持っていたとしても、ハロー効果の有無で不当評価を受けてしまうのです。

ハロー効果は持続しない

ハロー効果のデメリットとして、効果が持続しない点があります。

ハロー効果は、必ずしも能力と評価が一致するわけではないからです。

例えば、面接において「この人は優秀だ」と思って採用しても、実際には良い働きをしてもらえないというケースもあります。

予期せぬ出来事でイメージダウンが起きる

マーケティングにおいては、著名人を起用するなどしてハロー効果の影響を高めます。

しかし、著名人を起用することは、メリットばかりではありません。

例えば、起用していた著名人が不祥事を起こした場合、その著名人だけではなく、会社やサービスの信用まで失ってしまう可能性があるのです。

これは、ネガティブハロー効果の作用と言えます。

ハロー効果のマーケティング活用方法

ハロー効果は、ビジネスにおいて主にマーケティングに活用できる方法です。

マーケティングとハロー効果の組み合わせについては、以下の方法が挙げられます。

- 口コミ戦略

- 有名人の起用

- 権威性がある人の意見

- 受賞歴

- 数値データによる訴求

- ブランド戦略

それぞれがどのような方法でどのような効果を与えるのかについて、以下で解説します。

口コミ戦略

ハロー効果をマーケティングで活用した口コミ戦略として、有名人や専門家などの影響力のある人が製品やサービスを褒めることで、その製品やサービスに対する消費者の評価が高まるといった方法があります。

これは「セレブリティエンドースメント」と呼ばれるものです。

また、有名人や専門家の評価が高い場合、その製品やサービスに対する評価も高まり、消費者の購買意欲を高められます。

有名人の起用

有名人の起用は、製品やサービスを有名人が宣伝して、その製品やサービスに対する消費者の評価が高まる現象を利用したものです。

有名人の起用により、消費者に対する商品やサービスの印象が良くなるとされています。

その他、有名人の起用には、商品やサービスの認知度を高めることができるメリットもあります。

ただし、有名人の起用には、コストがかかるデメリットにも注意しなければいけません。

また、有名人が不祥事を起こした場合には、商品やサービスに対するマイナスイメージがついてしまう可能性もあります。

権威性がある人の意見

権威性がある人の意見は、商品やサービスについて権威性がある人物が評価することで、その商品やサービスに対する消費者の評価が高まる現象を利用したものです。

権威性がある人物には、業界の専門家や評論家、著名人、有名ブロガーなどが含まれます。

専門的な人は、その分野の知識や経験が豊富であり、意見や情報の信頼性が高いとされています。

そのため、権威性がある人物が肯定的な意見を述べることで、その商品やサービスに対する消費者の印象が良くなるのです。

ただし、権威性がある人物の意見を利用する際には、その人物の信頼性や評価を慎重に検討しなければいけません。

また、権威性がある人物の意見が偏ったものである場合には、商品やサービスに対するマイナスイメージがついてしまう可能性があるので注意が必要です。

受賞歴

ハロー効果をマーケティングで活用する方法として、「受賞歴」を利用する方法があります。

商品やサービスが何らかの賞を受賞していることを強調し、その受賞によって商品やサービスの評価を高める手法です。

受賞歴は、消費者にとって商品やサービスの品質や価値を評価する上での重要な指標の一つとなります。

また、受賞歴を持っている商品やサービスは、その分野で優れたものであるという印象を与えられるため、大きなメリットを享受できるでしょう。

しかし、受賞歴があるからといって必ずしも商品やサービスが優れているわけではありません。

消費者は、受賞歴が本当に優れた商品やサービスであるかどうかを判断するために、受賞の背景や審査基準などを調べる場合があります。

そのため、受賞歴を活用する場合には、消費者に対して誠実かつ正確な情報提供が求められます。

数値データの訴求

数値データの訴求とは、商品やサービスに関する数値データを強調して、その商品やサービスの魅力を印象づける手法です。

数値データの訴求は、消費者に対して科学的な根拠や客観性をアピールすることができるため、信頼性や説得力を高めることができます。

よくある方法では、以下のような数字を用いた方法が見られます。

- 「99%のお客様が満足しています」

- 「販売数10万個突破!」

上記の他、数値データをグラフやチャートなどで視覚的に表現することで、商品やサービスの効果や成果をわかりやすく伝えられます。

ただし、数値データを用いたアピールは、その数値が本当に正確であることが求められるため、不正確な数値を用いた場合、信頼性が失われてしまうので、注意しなければいけません。

ブランド戦略

ブランド戦略は、ブランドイメージを高めて消費者に良い印象を与え、商品やサービスの購買意欲を高める手法です。

この方法では、前提としてブランドロゴやカラー、広告キャッチコピーなど、ブランドイメージに関連する要素を統一する必要があります。

さらに、ブランドコミュニケーションを通じて、消費者にブランドのストーリーやブランド価値観を伝えることも重要です。

ブランドのミッションやビジョン、社会貢献活動などを強調すれば、消費者の共感を呼び起こし、ロイヤルティを高められます。

ハロー効果以外で注意するべき評価エラー

ハロー効果には、評価エラーが起きやすいデメリットがあります。

とくに人事や面接に関しては、評価エラーに注意しなければいけません。

ハロー効果の他にも、以下のような評価エラーに注意する必要があります。

- 寛大化傾向

- 中央化傾向

- 酷評化傾向

- 期末誤差

- 論理誤差

- 対比誤差

- 分散化傾向(二極化傾向)

- 逆算化傾向(逆算割付)

それぞれがどのようなものなのか以下で解説します。

寛大化傾向

寛大化傾向とは、評価する側が、実際よりも高い評価をする傾向を指します。

寛大化傾向が引き起こされる主な理由は、以下の3つです。

- 評価者自身が相手に対して好意的な印象を持っていて過大な評価をしてしまう

- 評価基準が曖昧で明確な指標がない場合、評価者が過剰な評価をしてしまう

- 評価対象についての知識やスキルが不足している場合、過剰な評価をしてしまう

寛大化傾向があると正確な評価ができなくなり、適切な評価が行われないため、組織や個人の業績向上に影響を与える可能性があります。

中央化傾向

中央化傾向とは、評価する側が、全体的に中央値に近い評価をつける傾向を指します。

中央化傾向が引き起こされる理由は、主に以下の3つです。

- 評価者が、慎重で無難な選択を好む性格であったり、リスクを避ける傾向があったりする場合に中央値に近い評価をしてしまう

- 評価基準が曖昧で明確な指標がない場合、中央値に近い評価をしてしまう

- 評価対象についての知識やスキルが不足している場合、中央値に近い評価をしてしまう

中央化傾向があると、個人や組織の能力や成果を正確に評価できなくなり、適切な評価が行われない可能性があります。

酷評化傾向

酷評化傾向とは、評価する側が、全体的に低い評価をつける傾向を指します。

酷評化傾向が引き起こされる理由は、主に以下の3つです。

- 評価者が、厳格な基準や標準を持ち、過剰に慎重であったり、要求が高すぎたり場合に低い評価をつけやすくなる

- 評価者が特定の人やグループを偏見や差別的な視点で評価し、低い評価をつけてしまう

- 評価基準が曖昧で明確な指標がない場合、低い評価をつけてしまいやすい

酷評化傾向があると、評価対象の能力や成果を過小評価してしまい、適切な評価が行われないため、評価対象者のやる気やモチベーション低下につながる可能性があります。

期末誤差

期末誤差とは、評価者が評価の最終的な段階に差し掛かったときに、過去の評価結果に基づく印象や評価基準を反映させてしまい、過剰に高いまたは低い評価をしてしまう傾向を指します。

つまり、初期評価の印象に固執してしまい、正確な評価ができなくなっている状態です。

期末誤差が引き起こされる理由は、主に以下の3つ

- 最初の評価が適切でない

- 評価基準が変更された場合に評価者が初期の評価に基づいて評価を行ってしまう

- 評価期間が短い場合、初期の評価に基づいてしまう

期末誤差があると、評価対象者が適切な評価を受けられず、不当な評価が行われてしまう可能性があります。

論理誤差

論理誤差は、評価者が事実ではない前提や論理的に矛盾した判断を下してしまうことを指します。

先入観や偏見、認知バイアスが原因です。

論理誤差が生じると、評価の公正性や信頼性が損なわれてしまいます。

そのため、評価者は、客観的かつ合理的な判断を下すために、自分自身の前提や偏見を客観的に検証し、批判的思考を養わなければいけません。

対比誤差

対比誤差とは、複数の評価対象を比較評価する場合に、他の評価対象との比較によって相対的に評価が歪められることを指します。

対比誤差が生じると、評価者が個別の評価対象を客観的に評価できなくなるため、公正な評価が行えなくなります。

このような対比誤差を避けるためには、評価対象を独立して評価しなければいけません。

また、評価対象が多い場合には、一度に比較する対象を限定し、同じ観点で比較することが有効です。

分散化傾向(二極化傾向)

分散化傾向とは、評価者が極端に高いまたは低い評価しか行わない傾向を指します。

分散化傾向が引き起こされる理由は、主に以下の2つです。

- 評価者が過去に高い評価や低い評価を行っていた

- 評価基準が明確でない

分散化傾向では、正確な評価が行われず、評価の公正性が損なわれる可能性があります。

対処するためには、評価基準を明確に定め、評価者のトレーニングやフィードバックを行います。

逆算化傾向(逆算割付)

逆算化傾向とは、評価者がある人物や物事の結果に基づいてその過程を逆算し、過程に合わせて評価を行ってしまう傾向を指します

つまり、結果に基づいて評価を逆算してしまい、本来の評価基準から逸脱してしまう状態です。

逆算化傾向が引き起こされる理由は、主に以下の2つ。

- 評価者が結果に過度に焦点を当てる場合

- 目標達成のためにあらかじめ設定された評価基準がある場合

評価者に適切な評価基準を提供し、過去の結果に左右されない客観的な評価を行うことで、逆算化傾向を防げます。

まとめ

ハロー効果は使う人や使うシーンによって、メリット・デメリットが分かれます。

その人の立ち位置によってはハロー効果がマイナスに働く可能性があるので注意しましょう。

その一方で、ハロー効果を有効的に使う方法もあります。

他者の評価を高めたい場合には、ハロー効果を上手く使うと良いでしょう。

ぜひ今回の記事でハロー効果の理解を深め、メリットに働くように使ってみてください。

コメント